Lanzarote, a la escucha de las estrellas

Annia Domènech / 01-02-2010

Hoy ha empezado en Lanzarote la "IV Conferencia Internacional HELAS", un encuentro de 150 investigadores procedentes de una veintena de países en el que se habla del latido del Sol y otras estrellas, una vibración a partir de la cual, con técnicas similares a las de la sismología terrestre, se estudia el interior de estos cuerpos. La Heliosismología o Sismología Solar tuvo sus comienzos en Tenerife hace treinta años, cuando un grupo de investigadores británicos se desplazó a la isla para hacer observaciones solares Una década después, los científicos empezaron a “escuchar” a otras estrellas.

Hoy ha empezado en Lanzarote la "IV Conferencia Internacional HELAS", un encuentro de 150 investigadores procedentes de una veintena de países en el que se habla del latido del Sol y otras estrellas, una vibración a partir de la cual, con técnicas similares a las de la sismología terrestre, se estudia el interior de estos cuerpos. La Heliosismología o Sismología Solar tuvo sus comienzos en Tenerife hace treinta años, cuando un grupo de investigadores británicos se desplazó a la isla para hacer observaciones solares Una década después, los científicos empezaron a “escuchar” a otras estrellas.

Créditos imagen:

En el Observatorio del Teide, la Pirámide "Van der Raay", que contiene instrumentos heliosismológicos, con la Vía Láctea de fondo. Autor: Daniel López/IAC

Más información:

El latido de las estrellas se escuchará en Lanzarote durante la IV Conferencia Internacional HELAS

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

El gran acelerador de partículas, en Barcelona

Annia Domènech / 01-02-2010

Una de las grandes instalaciones científicas actuales estará presente en el parque de la Ciutadella (Barcelona) hasta el próximo 7 de febrero en 56 imágenes tomadas durante su construcción por el fotógrafo alemán Peter Ginter. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), situado entre Francia y Suiza, acelera, como su nombre indica, partículas hasta velocidades cercanas a la de la luz, 300.000 km/s y las hace chocar entre ellas. El estudio de estas colisiones debería permitir avanzar en el conocimiento del origen y la evolución del Universo, entre otras cuestiones.

Una de las grandes instalaciones científicas actuales estará presente en el parque de la Ciutadella (Barcelona) hasta el próximo 7 de febrero en 56 imágenes tomadas durante su construcción por el fotógrafo alemán Peter Ginter. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), situado entre Francia y Suiza, acelera, como su nombre indica, partículas hasta velocidades cercanas a la de la luz, 300.000 km/s y las hace chocar entre ellas. El estudio de estas colisiones debería permitir avanzar en el conocimiento del origen y la evolución del Universo, entre otras cuestiones.

La exposición está acompañada de visitas guiadas y conferencias impartidas por investigadores del Grupo de Física de Partículas y del Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona y del CERN. Esta muestra ya se ha exhibido en Santander, Oviedo, Valencia, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Huelva, Granada y Terrassa, y después de Barcelona viajará a Bilbao

Créditos imagen:

Fotografía de la exposición en el Paseo Marítimo de Santander - CPAN

Más información:

El CERN a través de los ojos de Peter Ginter, la visión de un poeta

Agujeros negros (I): guía para perplejos

Agujeros negros (II): guía para perplejos

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

La 3D también en ciencia

Annia Domènech / 25-01-2010

La visión en tres dimensiones no es sólo cosa del entretenimiento, como transmiten fenómenos mediáticos como "Avatar", sino que también puede contribuir, y mucho, a comprender mejor el funcionamiento de muchos procesos científicos, incluyendo por supuesto los fisiológicos y, dentro de ellos, el funcionamiento del cerebro, ese gran desconocido.

La visión en tres dimensiones no es sólo cosa del entretenimiento, como transmiten fenómenos mediáticos como "Avatar", sino que también puede contribuir, y mucho, a comprender mejor el funcionamiento de muchos procesos científicos, incluyendo por supuesto los fisiológicos y, dentro de ellos, el funcionamiento del cerebro, ese gran desconocido.

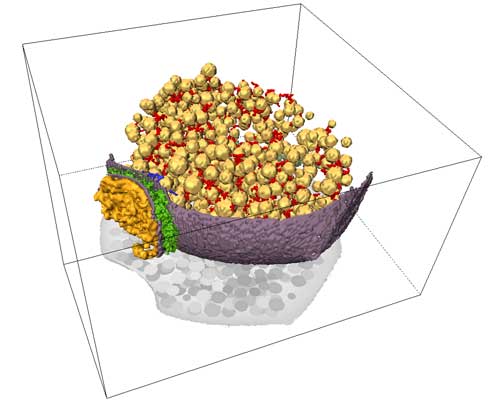

Con la introducción de una nueva técnica para trabajar con un microscopio electrónico, investigadores del Instituto Max Planck de Bioquímica (Alemania), dirigidos por el físico español Rubén Fernández-Busnadiego, han conseguido imágenes en tres dimensiones de vesículas y filamentos durante el momento de la sinapsis, cuando tiene lugar la comunicación neuronal (entre las células nerviosas) en nuestro cerebro, y el de todos los mamíferos. Lo han hecho gracias al uso de una nueva técnica con el microscopio electrónico, llamada criotomografía, que enfría las células con tal rapidez que es posible ver sus estructuras cuando están en plena actividad.

Los avances tecnológicos y su aplicación en ciencia siempre hacen recordar a los grandes científicos del pasado: ¿qué hubiera sentido Santiago Ramón y Cajal si alguien le hubiera enseñado estas espectaculares imágenes?

Créditos imagen:

Visualización tridimensional de la sinapsis mediante tomografía electrónica: vesículas sinápticas (amarillo), membrana celular (violeta), conectores entre vesículas (rojo), filamentos que anclan las vesículas a la membrana celular (azul marino), microtúbulo (verde oscuro), material del espacio sináptico (verde claro) y densidad postsináptica (naranja). Autor: Fernández-Busnadiego et al.

Más información:

El estudio aparece en el último número del Journal of Cell Biology

Rubén Fernández-Busnadiego, Benoît Zuber, Ulrike Elisabeth Maurer, Marek Cyrklaff, Wolfgang Baumeister y Vladan Lučić. “Quantitative analysis of the native presynaptic

cytomatrix by cryoelectron tomography”. The Journal of Cell Biology 188 (1):145-156, 11 de enero de 2010.

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Tras las huellas de un gato cósmico

Annia Domènech / 20-01-2010

La imaginación tiene en el Universo un vasto campo en el cual explayarse, por la presencia de formas que recuerdan, poco o mucho, a la realidad conocida en la Tierra. Entre los objetos astronómicos, si hay unos que destacan por sus sobrenombres, inspirados en su espectacular belleza, son las nebulosas. Estas acumulaciones de gas y polvo juegan con la radiación que les llega convirtiéndose en bellos espectáculos visuales cuyos colores, como ocurre con los fuegos artificiales, dependen de su composición química.

La imaginación tiene en el Universo un vasto campo en el cual explayarse, por la presencia de formas que recuerdan, poco o mucho, a la realidad conocida en la Tierra. Entre los objetos astronómicos, si hay unos que destacan por sus sobrenombres, inspirados en su espectacular belleza, son las nebulosas. Estas acumulaciones de gas y polvo juegan con la radiación que les llega convirtiéndose en bellos espectáculos visuales cuyos colores, como ocurre con los fuegos artificiales, dependen de su composición química.

Hoy ESO, el Observatorio Europeo Austral, muestra una imagen de la Huella de Gato, pues a esto recuerda la nebulosa NGC 6334, vista por primera vez por John Herschel en el siglo XIX. Se encuentra a 5.500 años luz de distancia, en la dirección de la constelación del Escorpión. Permite soñar con un enorme gato cósmico paseándose por el, en gran parte vacío, Universo. ¿Se sentirá solo?

Créditos imagen:

Combinación de imágenes tomadas con filtros azules, verdes y rojos, así como un filtro que permite el paso de la radiación procedente del hidrógeno incandescente. Han sido realizadas con un telescopio de 2,2 metros en el Observatorio de La Silla (Chile).

Más información:

Siguiendo la Pista del Gato Cósmico

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Estrellas originales

Annia Domènech / 18-01-2010

Lo habitual en las estrellas gigantes rojas es que tengan en su atmósfera más oxígeno que carbono, pero hay unas que se las dan originales, las de tipo R (que pueden ser frías o calientes, según su temperatura efectiva), que se caracterizan exactamente por lo contrario. Conocer el origen del carbono en su envoltura es de gran interés en ciencia no sólo por su valor simplemente cognitivo sino también porque este elemento está íntimamente relacionado con el desarrollo de la vida en la Tierra y, por tanto, con la posibilidad de que esta exista fuera de ella. Para conocer mejor estas estrellas, poco estudiadas en los últimos años, investigadores de la Universidad de Granada han llevado a cabo en 23 de ellas un análisis químico de elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el litio y otros metales pesados, como el tecnecio, el estroncio, el bario o el lantano. Han trabajado a partir de espectros en el óptico obtenidos con un telescopio de 2,2 metros de diámetro situado en Calar Alto (Almería). Han concluido que las R-frías son como las de tipo N (las estrellas de carbono normales) originadas en una fase de las formación estelar llamada AGB. Las R-calientes, en cambio, son distintas y, además, gran parte de las estudiadas estaban mal clasificadas.

Lo habitual en las estrellas gigantes rojas es que tengan en su atmósfera más oxígeno que carbono, pero hay unas que se las dan originales, las de tipo R (que pueden ser frías o calientes, según su temperatura efectiva), que se caracterizan exactamente por lo contrario. Conocer el origen del carbono en su envoltura es de gran interés en ciencia no sólo por su valor simplemente cognitivo sino también porque este elemento está íntimamente relacionado con el desarrollo de la vida en la Tierra y, por tanto, con la posibilidad de que esta exista fuera de ella. Para conocer mejor estas estrellas, poco estudiadas en los últimos años, investigadores de la Universidad de Granada han llevado a cabo en 23 de ellas un análisis químico de elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el litio y otros metales pesados, como el tecnecio, el estroncio, el bario o el lantano. Han trabajado a partir de espectros en el óptico obtenidos con un telescopio de 2,2 metros de diámetro situado en Calar Alto (Almería). Han concluido que las R-frías son como las de tipo N (las estrellas de carbono normales) originadas en una fase de las formación estelar llamada AGB. Las R-calientes, en cambio, son distintas y, además, gran parte de las estudiadas estaban mal clasificadas.

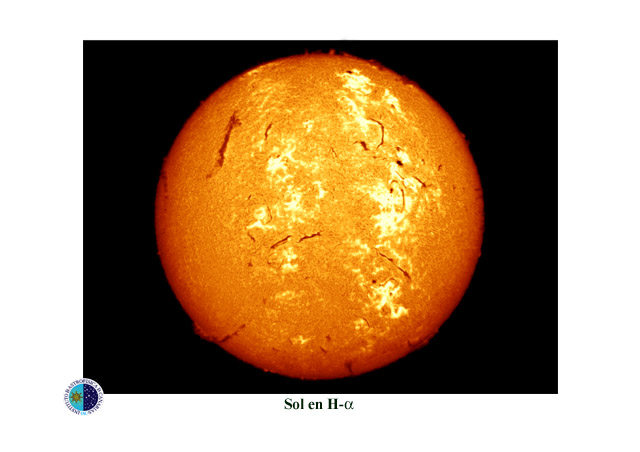

Créditos imagen:. El Sol se convertirá en una estrella gigante roja cuando haya agotado todo su combustible- Imagen obtenida con el Heliógrafo Razdow, del Observatorio del Teide (Tenerife). Autor: P. Ll. Pallé

Más información:

Determinan por primera vez la composición química de un tipo de estrella gigante roja con más carbono que oxígeno en su atmósfera

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.