El mayor telescopio en rayos X para 2021

Annia Domènech / 30-09-2010

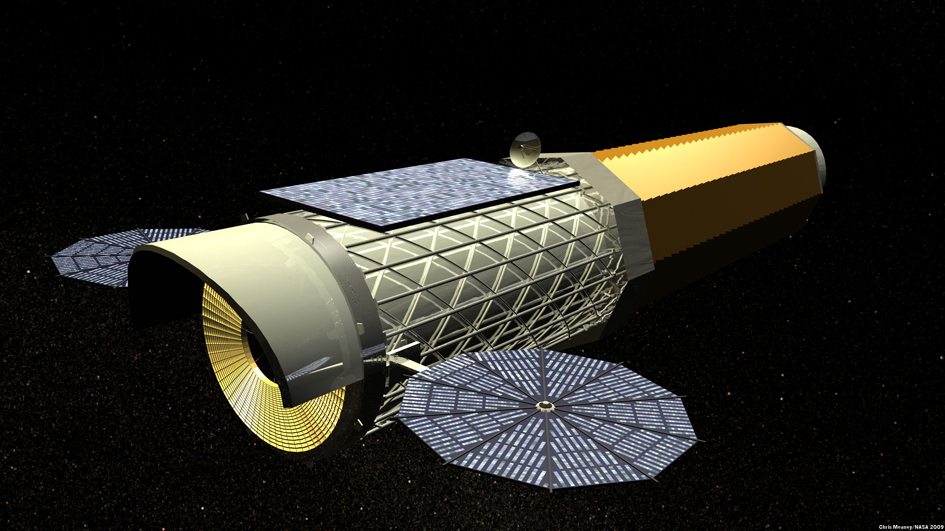

En 2021 está previsto que se lance el mayor telescopio de observación de rayos X jamás construido con un espejo cuya superficie será de 1.300 metros cuadrados. Semejante empresa no está siendo acometida por una agencia espacial sino por tres en colaboración: la norteamericana NASA, la europea ESA y la japonesa JAXA. De ahí su nombre: IXO por International X-Ray Observatory (Observatorio Internacional de Rayos X). Gracias a ese gran espejo y a instrumentación avanzada va a observar agujeros negros en los primeros tiempos del Universo. La actualidad radica en los tiempos que requieren estos complejos proyectos porque, como adivinan, llevan tiempo trabajando en él y próximamente se va a comprobar la calidad de ciertas partes de los espejos en un laboratorio de radiación sincrotrón en el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Paso a paso se llega lejos... hasta el origen del Universo.

Créditos imagen:

Estudio de IXO, el telescopio de rayos X. NASA

Más información:

IXO (ESA)

IXO (NASA)

Gigantic mirror for X-radiation in outer space

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Rayos venusianos

Ángel Gómez Roldán / 28-09-2010

Desde que se tiene conocimiento de la densa y caliente atmósfera que envuelve al planeta Venus, los astrónomos han buscado en ella la existencia de relámpagos. Aunque misiones espaciales como las Venera soviéticas o la Galileo estadounidense detectaron ondas electromagnéticas seguramente producidas por los rayos, no ha sido hasta hace muy poco que los datos de la sonda de la Agencia Espacial Europea Venus Express han confirmado que no sólo existen, sino que además son muy parecidos a los terrestres.

Gracias al análisis de unos tres años y medio de datos del magnetómetro de la Venus Express, en órbita del planeta desde 2006, se ha averiguado que las tasas de descarga, intensidad y distribución espacial de los relámpagos son todas comparables al comportamiento de los relámpagos en la Tierra.

Las observaciones también revelan que estos relámpagos son más abundantes en la cara diurna que en la nocturna, y que ocurren con más frecuencia a latitudes bajas, donde la radiación solar incide más de lleno, patrones ambos similares a los terrestres.

Créditos imagen: Impresión artística de rayos en la densa atmósfera de Venus - J. Whatmore

Más información:

Venus lightning similar to Earth´s

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

El aura de Saturno

Annia Domènech / 28-09-2010

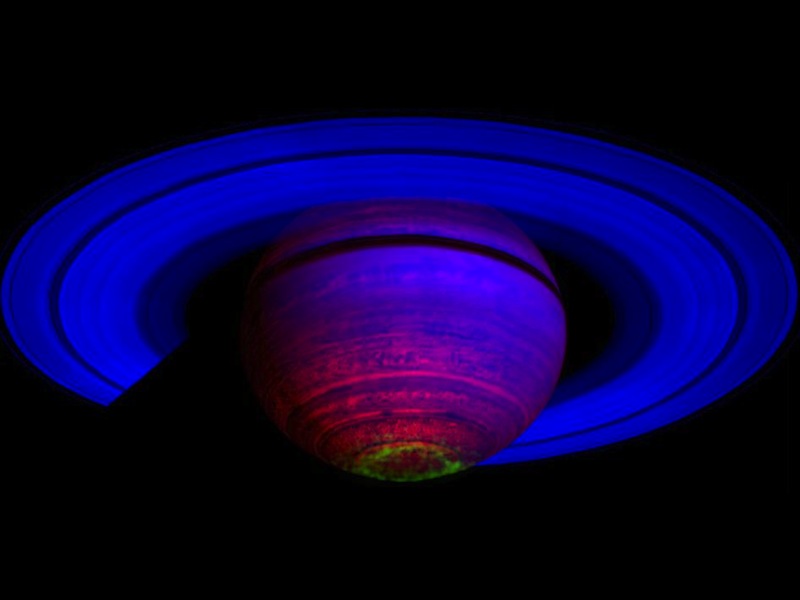

Saturno tiene “aura”, como bien sabe un equipo internacional de científicos que intenta comprender mejor en qué consiste este fenómeno en el planeta anillado a partir del análisis de los datos obtenidos por la sonda Cassini. En su estudio han determinado que las auroras saturninas varían de brillo a lo largo de un día (cuya duración es de 10 horas y 47 minutos). Brillan más a lo largo de varias horas en los lados donde es mediodía y medianoche, lo que sugiere una relación entre este fenómeno y la posición del Sol.

Las bellas luces surgen por la misma razón que las auroras polares en la Tierra: las partículas de viento solar son dirigidas por el campo magnético hacia los polos, en los cuales se encuentran e interactúan con gas eléctricamente cargado, lo que provoca una emisión de luz, la aurora. Pero no únicamente, en Saturno también pueden ser causadas por las ondas electromagnéticas generadas por el movimiento de sus lunas en la magnetosfera.

Créditos imagen:

Composición de imágenes de Saturno tomadas por la sonda Cassini. En ella se se aprecian las auroras en el polo sur del planeta. - NASA/JPL/University of Leicester/University of Arizona

Más información:

New Views of Saturn’s Aurora, Captured by Cassini.

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Ecos de luz

Ángel Gómez Roldán / 24-09-2010

La reflexión y dispersión de la luz son fenómenos comunes y fácilmente observables en nuestra vida diaria. Pero cuando es la luz de las estrellas la que experimenta estas alteraciones debido a partículas de polvo en una nebulosa interestelar, la cosa cambia.

Y esto es precisamente lo que un equipo de astrónomos, liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), ha detectado en dos jóvenes estrellas variables denominadas S CrA y R CrA, situadas en la nebulosa NGC 6726 en la constelación de la Corona Austral. Lo que se ha observado es un fenómeno muy poco habitual, conocido como eco de luz, que es debido, como se ha apuntado, a la dispersión por parte de las partículas de polvo de la nebulosa de los pulsos de luz procedentes de las estrellas. Por si fuera poco, es sabido que los ecos de luz suelen relacionarse con los últimos instantes de la vida de las estrellas, en los que se producen expulsiones de masa y fenómenos de tipo explosivo, por lo que este descubrimiento en las estrellas recién nacidas como las de NGC 6726 resulta muy valioso como medio para estudiar la estructura y la composición química del medio ambiente de esta nebulosa y así profundizar en nuestro conocimiento de las primeras fases de la formación estelar.

Créditos imagen: La nebulosa NGC 6726, donde un grupo de astrónomos han detectado ecos de luz procedentes de dos estrellas variables en su interior. (IAA-CSIC/AstroImagen)

Más información:

Se observan ecos de luz en torno a estrellas muy jóvenes

Eco, eco, eco, eco... de luz

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

Es primavera en Titán

Ángel Gómez Roldán / 22-09-2010

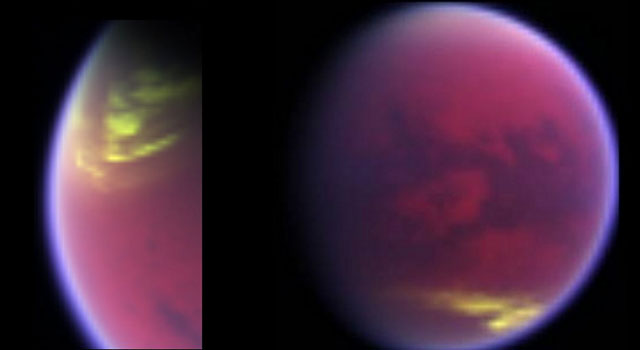

Desde que la sonda espacial Cassini entrara en órbita de Saturno y sus lunas en 2004, uno de los instrumentos de a bordo, el espectrómetro de mapeo visual e infrarrojo (VIMS, por su acrónimo en inglés), ha estado estudiando sin descanso las nubes de la atmósfera de Titán, el mayor satélite de Saturno.

Hace poco, un grupo de la Universidad Paris Diderot, liderado por Sébastien Rodríguez, ha publicado el análisis de más de dos mil imágenes de VIMS para realizar el primer estudio a gran escala temporal de la meteorología de Titán. Dada su lejanía al Sol, una estación en Titán dura unos siete años terrestres, y Rodríguez y sus colegas han observado cambios atmosféricos significativos entre julio de 2004 (principios del verano en el hemisferio sur de Titán), y abril de 2010 (el comienzo de la primavera en el hemisferio norte). Las imágenes muestran que la actividad nubosa ha disminuido recientemente cerca de ambos polos del satélite, que anteriormente siempre aparecían densamente cubiertos de nubes. Estas estructuras nubosas de los polos, junto con otra banda situada a unos 40 grados sur, eran las más prominentes de la atmósfera de Titán, y parece que ahora, con los cambios estacionales, se están disolviendo dentro de lo que los modelos meteorológicos predicen. Los investigadores esperan observar nueva actividad nubosa a medida que dichos cambios sigan progresando.

Créditos imagen: En estas imágenes en falso color se aprecian en amarillo los claros en la capa de nubes de Titán, observados por la sonda espacial Cassini. (NASA/JPL/University of Arizona/University of Nantes/University of Paris Diderot)

Más información:

Spring on Titan brings sunshine and patchy clouds

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".