Foto de un sistema planetario extrasolar

Ángel Gómez Roldán / 11-12-2010

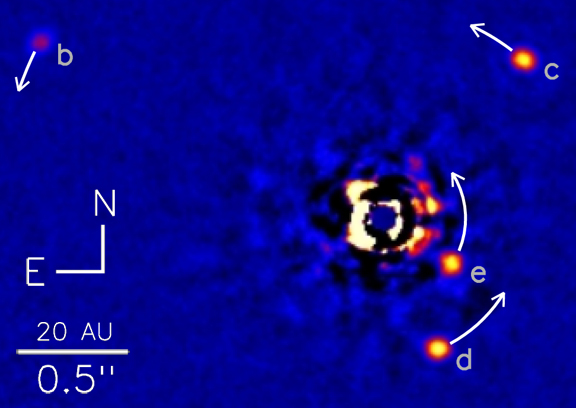

En el año 2008 se obtuvo una de las primeras “fotografías” de un sistema planetario extrasolar cuando un equipo de astrónomos de Canadá y los EE.UU. observaron tres exoplanetas con masas entre cinco y siete veces la de Júpiter en torno a la joven estrella HR 8799, situada a unos 129 años luz de distancia en la constelación de Pegaso. Gracias a que por la perspectiva vemos este sistema de planetas justo desde arriba, perpendicular a sus órbitas alrededor de la mencionada estrella, fue posible tomar imágenes del mismo usando técnicas de óptica adaptativa en el infrarrojo con algunos de los mayores telescopios del mundo en el Observatorio de Mauna Kea.

Precisamente el mismo equipo de investigadores ha publicado este mes de diciembre la confirmación de la presencia de un cuarto planeta en HR 8799, también con una masa del orden de siete veces la de Júpiter y un periodo orbital de unos 45 años. La edad de este sistema planetario se estima en apenas unos cincuenta o sesenta millones de años. Aún está repleto de los restos de la nebulosa que dio origen a la estrella, por lo que no se descarta la existencia de más planetas de tipo terrestre todavía no descubiertos.

Créditos imagen: Imagen infrarroja del sistema planetario extrasolar HR 8799. Se rotulan los planetas HR 8799b (con una masa cinco veces mayor a la de Júpiter), HR 8799c, HR 8799d (con una masa siete veces superior a la de Júpiter), y el nuevo mundo recién descubierto, HR 8799e. Las flechas marcan el movimiento orbital previsto de esos planetas durante los próximos diez años. La barra de escala de 20 unidades astronómicas (au) equivale aproximadamente al tamaño del radio de la órbita de Urano, unos tres mil millones de kilómetros. - (NRC-HIA, Christian Marois, y el W. M. Keck Observatory)

Más información:

New pictures show fourth planet in giant version of our Solar System

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

No todos los chinos se parecen

Annia Domènech / 09-12-2010

“El hecho de que para nosotros, los europeos, todos los chinos se parecen no es debido a que todos tienen el pelo y los ojos negros sino a que nuestro sistema visual aprendió a clasificar de entrada en una categoría mucho más vasta (…). En nuestro estudio hemos demostrado que este fenómeno es universal y se da en todos los seres humanos”, explica Roberto Caldar, investigador en la Universidad de Friburgo. Un grupo de científicos de Glasgow y Friburgo han mostrado que este fenómeno inconsciente se produce en las áreas visuales primarias, principalmente en el área facial fusiforme, la zona situada detrás del hemisferio cerebral derecho, especializada en el reconocimiento de los rostros. En ella la visión de una cara genera una señal eléctrica detectable en un electroencefalograma tras 170 milisegundos. Este experimento, realizado con personas de origen asiático y europeo, muestra que la reacción se vuelve específica sólo cuando el rostro observado pertenece a una persona que comparte un mismo origen étnico con el sujeto.

“El hecho de que para nosotros, los europeos, todos los chinos se parecen no es debido a que todos tienen el pelo y los ojos negros sino a que nuestro sistema visual aprendió a clasificar de entrada en una categoría mucho más vasta (…). En nuestro estudio hemos demostrado que este fenómeno es universal y se da en todos los seres humanos”, explica Roberto Caldar, investigador en la Universidad de Friburgo. Un grupo de científicos de Glasgow y Friburgo han mostrado que este fenómeno inconsciente se produce en las áreas visuales primarias, principalmente en el área facial fusiforme, la zona situada detrás del hemisferio cerebral derecho, especializada en el reconocimiento de los rostros. En ella la visión de una cara genera una señal eléctrica detectable en un electroencefalograma tras 170 milisegundos. Este experimento, realizado con personas de origen asiático y europeo, muestra que la reacción se vuelve específica sólo cuando el rostro observado pertenece a una persona que comparte un mismo origen étnico con el sujeto.

El “efecto otro tipo de rostro” u “other-race effect” en inglés, es conocido por los psicólogos desde hace mucho tiempo y refleja una especialización muy precoz en el reconocimiento facial. “A los tres meses, todos los bebés pueden identificar todos los rostros indistintamente”, destaca Olivier Pascalis, director de investigación en el Laboratorio de Psicología del CNRS (Centre national de la recherche scientifique), en Grenoble. “Pero a los nueve meses han perdido esta capacidad y clasifican los rostros con características distintas dentro de una misma categoría. Como para el lenguaje, el cerebro se especializa muy pronto para procesar únicamente en detalle las señales más familiares”, añade Pascalis Es lo que ocurre con los rostros de los padres.

El estudio no explica todavía cómo actúa el cerebro de las personas que han crecido en ambientes mestizos o muy cosmopolitas, pero los investigadores piensan que dicho efecto no es irreversible. Los niños asiáticos adoptados en Europa consiguen diferenciar los rostros europeos. A la edad adulta, el efecto podría corregirse en parte, aunque el individuo recurra mucho a la memoria para poder reconocer los rostros de otras etnias.

Créditos imagen: François Matton

Más información :

Neural repetition suppression to identity is abolished by other-race faces

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Supernova embotellada

Ángel Gómez Roldán / 07-12-2010

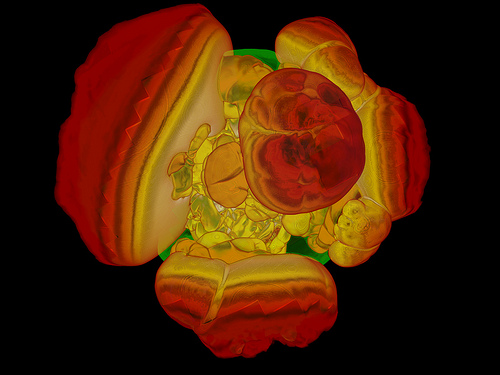

Investigadores canadienses han simulado la explosión de una supernova, pero no con los modelos informáticos al uso sino recreando una “versión en miniatura” de la deflagración estelar que provoca una reacción química especial en el interior de un recipiente sellado. Esta reacción genera vórtices y burbujas de expansión parecidos a los que se crean en los primeros instantes de la detonación de una supernova.

Investigadores canadienses han simulado la explosión de una supernova, pero no con los modelos informáticos al uso sino recreando una “versión en miniatura” de la deflagración estelar que provoca una reacción química especial en el interior de un recipiente sellado. Esta reacción genera vórtices y burbujas de expansión parecidos a los que se crean en los primeros instantes de la detonación de una supernova.

Las reacciones químicas autocatalíticas producen calor y cambian la composición de una solución, creando en ésta fuerzas de flotabilidad que pueden agitar el líquido, y que a su vez llevan a más reacciones en un proceso de tipo explosivo. De igual modo, en una supernova la gravedad y las fuerzas de flotabilidad juegan un papel importante en la explosión de la estrella, por lo que la comparación con la reacción química en el líquido arroja luz sobre los complejos movimientos de los fluidos en un estallido de supernova.

Créditos imagen: Simulación informática del modelo de detonación de una supernova de tipo Ia en los primeros instantes de la explosión. Los colores representan densidad y temperatura. (Argonne National Laboratory)

Más información: University of Toronto physicists create supernova in a jar

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

¿Cuántas estrellas hay? Multiplícalas por tres...

Ángel Gómez Roldán / 03-12-2010

Las estrellas enanas rojas son uno de los tipos de estrellas más abundantes que se conocen, pero al ser bastante menos luminosas que nuestro Sol y tener apenas entre un 10 y un 20 % de su masa, solo se las podía detectar en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y en galaxias vecinas.

Hasta ahora, pues gracias a observaciones espectroscópicas en profundidad realizadas con el telescopio Keck, de 10 metros de diámetro ubicado en Hawai, astrónomos estadounidenses han podido descubrir enanas rojas en ocho galaxias elípticas gigantes situadas a entre 50 y 300 millones de años luz de la Vía Láctea. Y lo revelador de estas observaciones es que parecen mostrar que las enanas rojas son de cinco a diez veces más numerosas de lo que se creía. Si tenemos en cuenta que las galaxias elípticas suelen ser mucho más masivas que nuestra Vía Láctea, la conclusión de los investigadores es que el número total de estrellas en el Universo puede ser hasta tres veces mayor de lo que se pensaba.

¿Y cuántas estrellas hay entonces en el Cosmos? Las estimaciones arrojan una cifra del orden de 10 elevado a 23, aunque el margen de error es de dos órdenes de magnitud –tampoco sabemos precisar el número de galaxias que existen–, por lo que, aunque se triplicase la cifra de estrellas, seguiríamos teniendo una gran incertidumbre. Lo que está claro es que hay MUCHAS estrellas…

Créditos imagen: La galaxia elíptica M 87 es una de las más masivas que se conocen, y puede albergar hasta un billón de estrellas. (Canada-France-Hawaii Telescope, J.-C. Cuillandre, Coelum)

Más información:

Discovery May Triple the Number of Stars In the Universe

A substantial population of low-mass stars in luminous elliptical galaxies

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

Oxígeno en Rhea

Ángel Gómez Roldán / 30-11-2010

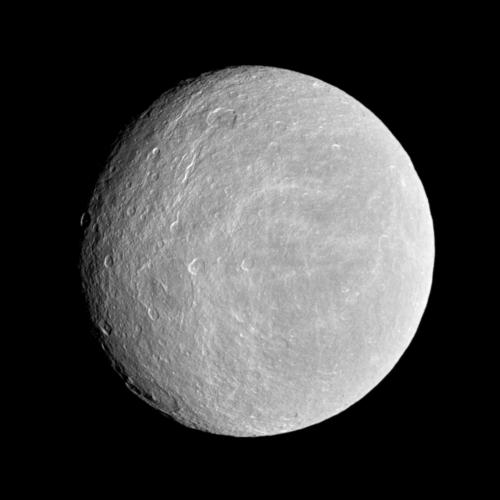

La nave interplanetaria Cassini es una vieja conocida de los aficionados a la exploración del Sistema Solar. Desde que llegó a Saturno y sus lunas en el año 2004, no ha dejado de sorprendernos con fantásticos descubrimientos en estos remotos y helados mundos. El más reciente es la detección de oxígeno y dióxido de carbono en la extremadamente tenue atmósfera de Rhea, el segundo satélite en tamaño de Saturno, con más de 1.500 km de diámetro. Es la primera vez que una sonda espacial detecta de forma directa oxígeno fuera de la Tierra. Dicho gas en la atmósfera de Rhea, millones de veces más etérea que la terrestre, parece surgir cuando el extenso campo magnético de Saturno rota sobre esta luna. Las partículas energéticas atrapadas en ese campo magnético bombardean la superficie de hielo de agua de Rhea, produciendo reacciones químicas que descomponen el agua liberando el oxígeno.

Según uno de los investigadores, el hallazgo de este gas proporciona información clave sobre cómo la radiación puede dirigir complejas y activas reacciones químicas en las superficies heladas de los mundos del Sistema Solar.

Créditos imagen: Imagen de la luna de Saturno, Rhea, tomada por la sonda Cassini desde una distancia de 30.000 km. (NASA/JPL/SSI)

Más información:

Thin Air: Cassini Finds Ethereal Atmosphere at Rhea

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".