Nuevo candidato a “la galaxia más lejana conocida”

Ángel R. López Sánchez / 16-02-2011

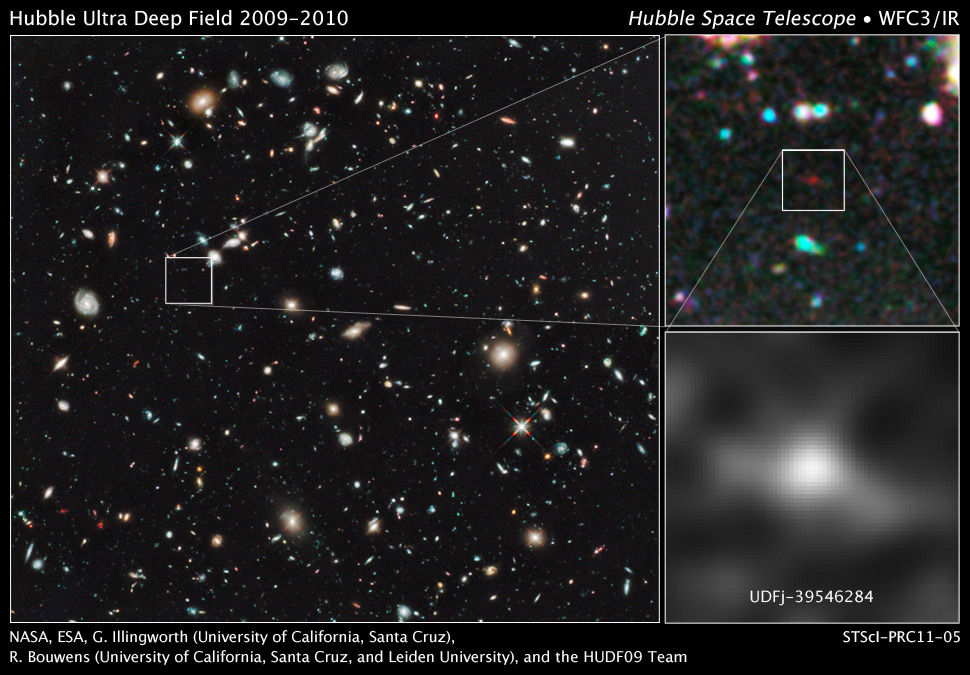

La última nota de prensa del Telescopio Espacial Hubble (NASA/ESA) muestra una imagen muy profunda del cielo en la que, entre centenares de galaxias, aparece una débil mancha rojiza que corresponde a uno de los objetos más lejanos detectados hasta el momento. Usando el color con el que se observa esta galaxia, los astrofísicos han estimado que se encuentra a 13,200 millones de años luz de nosotros, esto es, se trata de una galaxia que ya existía escasos 500 millones de años después del Big Bang (que ocurrió hace unos 13,700 millones de años). Este objeto, que sólo aparece en las imágenes en infrarrojo como consecuencia de su enorme desplazamiento al rojo, es compacto, enano, con mucha formación estelar y no muestra ninguna de las características de las galaxias del universo local. Se cree que se formó entre 100 y 200 millones de años antes de la imagen que vemos aquí, a partir del gas primigenio que quedó atrapado en una gran acumulación de materia oscura. Según los modelos cosmológicos actualmente aceptados, decenas o cientos de estas galaxias primigenias se fusionarían para formar las galaxias espirales y elípticas que vemos hoy día en el universo local. Por ejemplo, se estima que se necesitarían unas 100 galaxias como la detectada en esta imagen para formar una galaxia como nuestra Vía Láctea. La importancia de este hallazgo radica en que es extraordinariamente difícil detectar objetos tan lejanos, siendo esta época temprana del Universo muy importante a la hora de entender no sólo la evolución de las galaxias sino la estructura a gran escala del Universo.

Las observaciones se consiguieron en 2009 y 2010 como parte del programa "Hubble Ultra Deep Field" (Campo ultra-profundo del Hubble) usando el nuevo instrumento Wide Field Camera 3, instalado en el telescopio espacial en mayo de 2009 durante su última misión de servicio. En concreto, los tres filtros que se han usado para componer la imagen son del infrarrojo cercano, necesitándose 8 días completos para conseguir todos los datos. El objeto detectado, que se ha catalogado con el nombre de UDFj-39546284, es extraordinariamente débil, pues posee una magnitud de 29, lo que indica que es 500 millones de veces más débil que las estrellas más débiles que podemos ver a simple vista.

Crédito:

Imagen profunda conseguida con el Telescopio Espacial Hubble mostrando una de las galaxias más lejanas conocidas, a 13,200 millones de años luz de distancia. La imagen sólo tiene un tamaño de 2.2 minutos de arco usando los filtros Y (azul), J (verde) y H (rojo) del infrarrojo cercano, y muestra centenares de galaxias lejanas. NASA, ESA, G. Illingworth (University of California, Santa Cruz), R. Bouwens (University of California, Santa Cruz, y Leiden University), y el HUDF09 Team.

Más información:

El autor

Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".

Visitando a un viejo amigo

Ángel Gómez Roldán / 15-02-2011

Hace escasas horas, la sonda Stardust-NExT ha sobrevolado a unos 180 km de distancia mínima el núcleo del cometa Tempel 1, siendo la primera ocasión en la que un mismo cometa ha sido visitado dos veces consecutivas por diferentes naves espaciales.

El 4 de julio de 2005, la misión Deep Impact, de la NASA, pasó a unos centenares de kilómetros del Tempel 1, fotografiando y estudiando su núcleo de unos 8 x 5 kilómetros de tamaño. Lo más característico de su misión fue que arrojó una subsonda del tamaño de una lavadora a modo de proyectil para impactar en el núcleo del cometa. Los investigadores pretendían observar con la Deep Impact el cráter producido en el choque y estudiar así de primera mano la estructura interna de un núcleo cometario, pero una inesperada y gruesa capa de polvo muy fino salió despedida de la superficie del cometa en el impacto, y no fue posible ver nada. Aunque se obtuvieron datos de enorme interés, parecía que los científicos se iban a quedar sin el plato fuerte de su proyecto. ¿O no del todo?

Retrocedamos un año y medio en el tiempo: otra nave de la NASA también con destino a un cometa, la Stardust, sobrevoló el Wild 2 el 4 de enero de 2004, capturando partículas de polvo del mismo. Tras su paso por el cometa, la Stardust regresó a la Tierra dos años después y dejó caer una cápsula con esas muestras, que han sido estudiadas con enorme interés. La propia sonda Stardust, tras soltar esa cápsula, continuó su órbita en torno al Sol. Y aquí los científicos e ingenieros pensaron en que se podría aprovechar a Stardust para un nuevo trabajo. ¿Sería posible redirigirla para que pasase cerca de Tempel 1 y observarse el cráter causado por la Deep Impact? La respuesta era sí. Gracias a la mecánica celeste y a una asistencia gravitatoria con la Tierra en el año 2009, Stardust-NExT (acrónimo de New EXploration of Tempel 1), se colocó en trayectoria de interceptación del cometa Tempel 1. De este modo, sería posible tener una segunda oportunidad de ver de cerca al núcleo del cometa (comprobando de paso cómo ha cambiado éste en los años transcurridos, el periodo orbital del Tempel 1 es de unos 5,5 años) y, con suerte, poder observar el cráter de la Deep Impact.

A la hora de escribir este Caos de Actualidad, se confirma que Stardust-NExT ha obtenido 75 imágenes del núcleo de Tempel 1 y las está enviando a la Tierra. ¿Qué se verá en ellas? En una próxima entrada de Caos de Actualidad, todos los detalles.

Créditos imagen:

Impresión artística de la sonda Stardust-NExT acercándose al núcleo del cometa Tempel 1. (NASA/Lockheed Martin)

Más información:

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

La nebulosa de Norteamérica en infrarrojo

Ángel R. López Sánchez / 13-02-2011

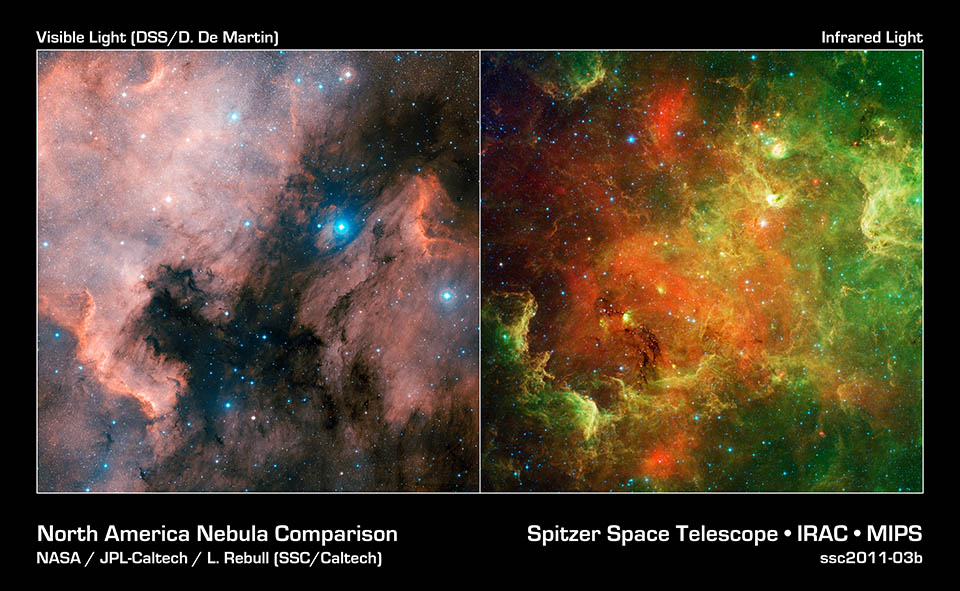

Enclavada justo en el centro de la constelación del Cisne, muy cerca de la brillante estrella Deneb, se encuentra la Nebulosa de Norteamérica (NGC 7000). Se trata de una nebulosa de emisión bastante amplia (su área equivale al tamaño de la luna llena) que, aunque difícil de ver a simple vista dado su bajo brillo superficial, aparece claramente en las fotografías de la constelación realizadas incluso sin telescopio. El nombre de este objeto deriva de su peculiar morfología, que recuerda a la del continente norteamericano por una región oscura que se asemeja a la forma del Golfo de México. Esta coincidencia ocurre cuando se observa la Nebulosa de Norteamérica en colores del visible (imagen de la izquierda), pero podemos comprobar que no sucede así cuando se estudia en colores del infrarrojo (imagen de la derecha). Observando en frecuencias del infrarrojo los astrónomos pueden ver mucho más profundo que en colores ópticos, dado que la absorción de la luz infrarroja por el polvo y el gas interestelar es muy pequeña. Además, el polvo emite su radiación térmica en infrarrojo, por lo que imágenes en estos colores trazan la localización del polvo en el medio interestelar. La nueva imagen del Telescopio Espacial Spitzer (NASA) de la Nebulosa de Norteamérica revela, con gran cantidad de detalles, tanto miles de estrellas jóvenes escondidas en la nebulosa (unas 2.000, antes sólo se conocían alrededor de 200) como la distribución de polvo que ésta posee. De hecho, estas nuevas observaciones permiten a los astrónomos estudiar, dentro de la misma nebulosa, objetos que se encuentran en todas las fases evolutivas de las estrellas jóvenes, desde las envolturas densas de gas y polvo que están formando estrellas hasta astros ya completamente formados y que muy probablemente tengan planetas a su alrededor. A pesar de todo aún quedan muchos misterios por resolver en la Nebulosa de Norteamérica. Por ejemplo, aún no se sabe dónde están las estrellas masivas que “encienden” (ionizan) el gas nebular, aunque se sospecha que están escondidas detrás de la estructura densa de polvo que forma el Golfo de México. Tampoco se conoce bien la distancia a la Nebulosa, aunque se estima que está a 1800 años luz de la Tierra.

Crédito de la imagen:

Comparación de la Nebulosa de Norteamérica en luz visible (izquierda) y en colores del infrarrojo medio (derecha). La imagen en visible se ha conseguido con el Digitized Sky Survey combinando datos en las bandas B y R y muestra claramente en rojo la emisión del gas ionizado, mientras que las nubes oscuras que dan forma a la nebulosa (destacando el Golfo de México) aparecen en color oscuro. La imagen en infrarrojo ha sido conseguida por el Telescopio Espacial Spitzer y contiene datos a frecuencia de 3.6 y 4.5 micras (en azul, revela la componente estelar), 5.8 y 8.0 micras (en verde) y 24 micras (en rojo), ambos colores mostrando la distribución de polvo en la nebulosa. Crédito de la imagen: óptico: DSS / D. de Martin, infrarrojo: NASA / JPL-Caltech / L. Rebull (SSC/Caltech).

Más información:

Página web del Telescopio Espacial Spitzer

Nota de prensa de la Nebulosa de Norteamérica en infrarrojo por el Telescopio Espacial Spitzer

El autor

Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".

El año del Sistema Solar

Ángel Gómez Roldán / 11-02-2011

2011 es el año central en un mediático evento de la NASA denominado “Year of the Solar System” que, utilizando como base la duración de un año marciano, 23 meses, pretende llamar la atención del público sobre la exploración robótica del Sistema Solar. Así, de octubre de 2010 a agosto de 2012, una decena de misiones espaciales que tienen como objetivo diferentes cuerpos de nuestro sistema planetario llegarán a sus destinos, se lanzarán o alcanzarán hitos significativos.

La primera de ellas fue el encuentro de la sonda EPOXI con el cometa Hartley 2 en noviembre del pasado 2010, y para este año 2011 se prevé una auténtica efervescencia en las misiones planetarias. La más inmediata tendrá lugar la semana que viene, el martes 15 de febrero, cuando la sonda Stardust sobrevolará el cometa Tempel 1 (daremos cumplida cuenta de esa misión en Caos de Actualidad). Apenas un mes después, el 18 de marzo, la sonda Messenger entrará en órbita del planeta Mercurio. El verano estará movido: la nave Dawn se colocará en órbita del asteroide Vesta en el mes de julio, mientras que en agosto despegará Juno, con destino a Júpiter, y en septiembre serán las sondas GRAIL las que se lanzarán hacia nuestro satélite, la Luna. Para acabar el año, en noviembre se prevé que el rover Curiosity, hacia Marte, despegue de Cabo Cañaveral en un viaje de nueve meses hacia el planeta rojo.

Todas estas misiones son de la agencia espacial estadounidense, la NASA, pero también otras naciones hacen sus pinitos en este ajetreado año. En noviembre, e igualmente hacia Marte, pero a una de sus lunas, Fobos, se lanzará previsiblemente la misión rusa Phobos-Grunt, que pretende aterrizar en Fobos y obtener muestras para traerlas de regreso a la Tierra en 2013. Además, la nave rusa lleva de pasajera una pequeña sonda china que se pondrá en orbita de Marte.

Como se ve, realmente este es un año relevante para la exploración del Sistema Solar. Estaremos atentos a todo ello.

Créditos imagen: Impresión artística (no a escala de tamaños ni de distancias) de los principales miembros del Sistema Solar. (NASA)

Más información:

Get Ready for a Solar-System Bonanza.

Year of the Solar System.

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

UNAWE, la infancia comparte el Universo

Annia Domènech / 11-02-2011

La palabra UNAWE es resultado de las siglas de Universe Awareness for Young Children. UNAWE suena a personaje de cuento, y no se puede negar que la iniciativa a la que da nombre tiene algo de mágico. Suele afirmarse que los niños poseen su propio universo, este programa divulgativo aboga desde hace cinco años porque compartan el de todos: el que contiene estrellas, planetas, nebulosas, agujeros negros… Los impulsores de UNAWE creen que la consciencia de un Universo compartido desde la infancia puede contribuir a difuminar las barreras entre culturas y a fomentar un sentimiento de ciudadanía global. Asimismo la educación científica tiene, sin duda, una importancia determinante para fomentar el interés en la tecnología y la ciencia y, por consecuente, la aparición de vocaciones científicas. El programa, presente en cuarenta países en los que trabajan 500 astrónomos, profesores y educadores, está dirigido particularmente a los infantes más desfavorecidos, lo que no implica que no sea importante en los países occidentales. Así lo ha entendido la Unión Europea, que ha dado una beca de 1,9 millones de euros a EUNAWE (European Universe Awareness), la rama europea de UNAWE para realizar durante tres años sus programas educativos en seis países: Alemania, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, España y Sudáfrica.

La palabra UNAWE es resultado de las siglas de Universe Awareness for Young Children. UNAWE suena a personaje de cuento, y no se puede negar que la iniciativa a la que da nombre tiene algo de mágico. Suele afirmarse que los niños poseen su propio universo, este programa divulgativo aboga desde hace cinco años porque compartan el de todos: el que contiene estrellas, planetas, nebulosas, agujeros negros… Los impulsores de UNAWE creen que la consciencia de un Universo compartido desde la infancia puede contribuir a difuminar las barreras entre culturas y a fomentar un sentimiento de ciudadanía global. Asimismo la educación científica tiene, sin duda, una importancia determinante para fomentar el interés en la tecnología y la ciencia y, por consecuente, la aparición de vocaciones científicas. El programa, presente en cuarenta países en los que trabajan 500 astrónomos, profesores y educadores, está dirigido particularmente a los infantes más desfavorecidos, lo que no implica que no sea importante en los países occidentales. Así lo ha entendido la Unión Europea, que ha dado una beca de 1,9 millones de euros a EUNAWE (European Universe Awareness), la rama europea de UNAWE para realizar durante tres años sus programas educativos en seis países: Alemania, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, España y Sudáfrica.

Créditos imagen: Logo de Universe Awareness (UNAWE) - UNAWE

Más información:

UNAWE- Explora el Universo

UNAWE- Universe Awareness for Young Children

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.