El Hubble sigue sorprendiéndonos

Ángel Gómez Roldán / 25-04-2011

Este mes de abril, el veterano Telescopio Espacial Hubble cumplió 21 años en órbita, y como es habitual en su aniversario, los científicos del Instituto del Telescopio Espacial hicieron pública una espectacular imagen reciente obtenida por el mismo. En esta ocasión, se trataba de dos galaxias en interacción conocidas como Arp 273. Situadas a unos 300 millones de años luz de distancia en la constelación de Andrómeda, ambas galaxias se encuentran a unas pocas decenas de miles de años luz la una de la otra, lo que posibilita su influencia gravitatoria mutua. La mayor de las dos, UGC 1810, en la parte superior de la imagen, tiene su estructura principal en forma de disco espiral distorsionada por el tirón gravitatorio de su galaxia compañera, denominada UGC 1813.

Como suele ocurrir en estos objetos, en las dos galaxias se han producido intensos brotes de formación estelar, visibles en la imagen adjunta como brillantes grupos de estrellas azules, destacando en especial los de la mayor, UGC 1810, unas cinco veces más masiva que su compañera. Se aprecia igualmente en esta galaxia cómo se han deformado sus brazos espirales fruto del posible paso de UGC 1813 a través de ellos. De hecho, el tipo de estructuras que se observan son características de galaxias que han experimentado el cruce de otra galaxia por su interior. En el caso de Arp 273, la menor de las galaxias, UGC 1813, debió atravesar a UGC 1810 de arriba abajo en la imagen por el lado derecho del núcleo galáctico.

Créditos imagen: Imagen de las galaxias en interacción Arp 273 tomada por la cámara WFC 3 del Telescopio Espacial Hubble el pasado mes de diciembre de 2010. Las estrellas más brillantes con rayos de la fotografía pertenecen obviamente a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y se encuentran en primer plano casi trescientos millones de veces más cerca de nosotros que Arp 273. (NASA, ESA, y el Hubble Heritage Team –STScI/AURA)

Más información: NASA's Hubble celebrates 21st anniversary with "rose" of galaxies

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

Saturno y Encélado, conectados eléctricamente

Ángel Gómez Roldán / 21-04-2011

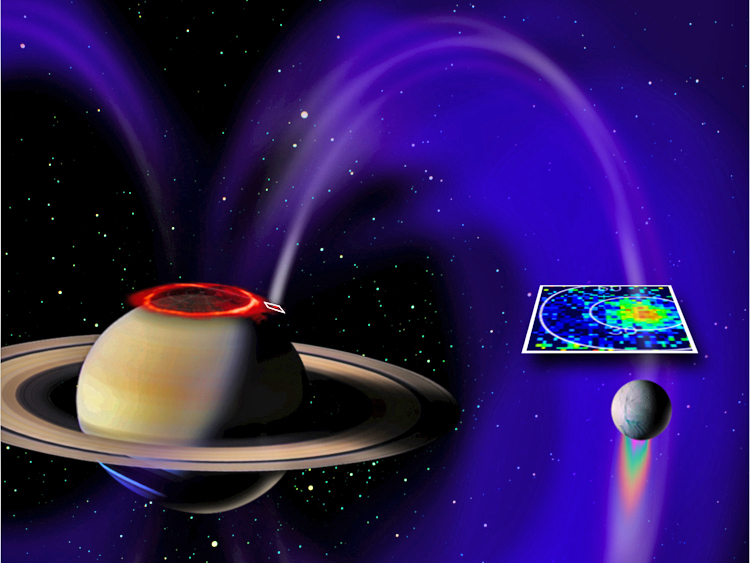

Después de analizar datos obtenidos por la sonda espacial Cassini, en órbita del planeta Saturno, los científicos han encontrado emisiones de luz ultravioleta cerca del polo norte del planeta, que marcan el punto de contacto de un enorme circuito de conexión eléctrica entre él y una de sus lunas, Encélado, situada a 240.000 km de Saturno. Este punto de contacto, conocido como huella auroral, es en realidad la base de una línea de campo magnético que une a Saturno y a Encélado. Las partículas energéticas que transitan por las líneas del campo magnético del planeta anillado se ionizan en la atmósfera del mismo creando estas auroras, en un fenómeno común en otros mundos como Júpiter o la misma Tierra.

Desde 2008, y gracias igualmente a la sonda Cassini, ya se había observado un haz de protones energéticos cerca de Encélado alineado con el campo magnético de Saturno, detectándose posteriormente las imágenes de la huella auroral mencionada poco después, muy próxima a la banda de las ya conocidas auroras de Saturno, que son mucho más brillantes. El hallazgo de estas corrientes de partículas entre Encélado y Saturno que viajan por las líneas del campo magnético puede aportar pistas acerca del funcionamiento y las interacciones que tienen lugar en el magnetismo de Saturno.

Créditos imagen: Esta visión artística muestra cómo las líneas del campo magnético conectan al satélite de Saturno, Encélado, con el polo norte del planeta. El pequeño recuadro blanco, justo debajo del óvalo auroral de Saturno, marca el punto de contacto de esta conexión. La sonda Cassini ha descubierto la existencia de un circuito eléctrico que une Saturno y Encélado acelerando electrones a lo largo de las líneas del campo magnético. La imagen en el recuadro sobre Encélado recoge una sección de este campo entre la luna y el planeta, según datos obtenidos por Cassini. (NASA/JPL/University of Colorado/Central Arizona College)

Más información: Cassini Sees Saturn Electric Link With Enceladus

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

Bellos fuegos artificiales

Annia Domènech / 18-04-2011

De vez en cuando nos gusta publicar en esta sección una de esas imágenes que dejan sin habla. La de hoy muestra la nebulosa NGC 3582 y ha sido tomada con un telescopio de dos metros situado en el Observatorio de La Silla (Chile). En ella se aprecian bucles gigantes de gas que han sido expulsados por estrellas moribundas y que, curiosamente, recuerdan a las protuberancias solares.

De vez en cuando nos gusta publicar en esta sección una de esas imágenes que dejan sin habla. La de hoy muestra la nebulosa NGC 3582 y ha sido tomada con un telescopio de dos metros situado en el Observatorio de La Silla (Chile). En ella se aprecian bucles gigantes de gas que han sido expulsados por estrellas moribundas y que, curiosamente, recuerdan a las protuberancias solares.

Mientras unas mueren, otras estrellas están surgiendo en ese mismo momento, pues esta nebulosa es una verdadera “natividad” estelar. Y es la intensa radiación ultravioleta producida por las más jóvenes la que hace brillar, vistiéndolos de gala, al polvo y gas presentes.

Créditos imagen: ESO, Digitized Sky Survey 2 y Joe DePasquale

Más información:

Des étoiles en fin de vie nous offrent des feux d’artifice célestes

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Y su nombre era Gagarin

Annia Domènech / 12-04-2011

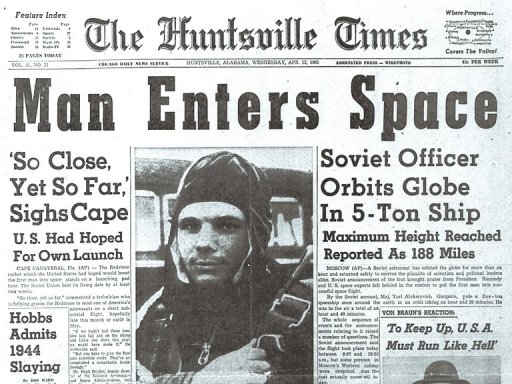

Fue hace cincuenta años cuando el primer hombre viajó al espacio en un vuelo que duró poco menos de dos horas. Este pionero debía tener una buena dosis de valor en sus venas para atreverse a viajar en lo que, en comparación con las actuales, eran una nave de hojalata, hoy en día mundialmente conocida por su nombre: Vostok.

Su gesta tuvo lugar el 12 de abril de 1961. Cuatro años antes se había puesto el primer satélite en órbita, el famoso Sputnik. Ambos logros fueron realizados por la Unión Soviética, que con ellos sacó una cabeza de ventaja a Estados Unidos en lo que vino a llamarse la carrera espacial.

Desde entonces, numerosas misiones han abandonado el entorno relativamente seguro de la Tierra para adentrarse en el agresivo espacio exterior y han sido varios los afortunados que han podido ver desde fuera el Planeta Azul, incluido algún turista que otro con mucho dinero. Pero él fue el primero, Yuri Gagarin. Hoy hace medio siglo de su hazaña, que nos parece lejos y a la vez cerca en el tiempo.

Créditos imagen:

Publicación de la época que recoge la gesta de Yuri Gagarin – The Huntsville Times

Más información:

First orbit

El viaje espacial que cambió la historia

Starchallenge

NASA – Yuri Gagarin (vídeo al final de la página)

Cuando uno no es el primero sino el tercero

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Los restos fósiles de un “conejazo” en Menorca

Annia Domènech / 07-04-2011

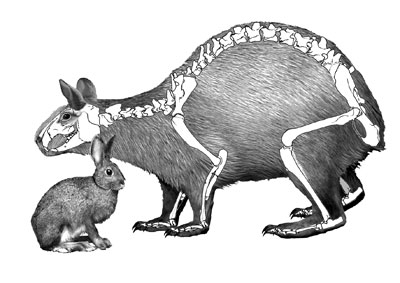

En la isla mediterránea de Menorca vivió una vez un conejo cuyo tamaño era muy superior al del ejemplar contemporáneo que todos conocemos. Su existencia transcurrió en el Neoceno tardío, hace unos cinco millones de años. Su peso era de unos doce kilos, diez veces más que el de su colega continental contemporáneo Oryctolagus cuniculus y era incapaz de saltar. En efecto, se desplazaba como si fuera un animal plantígrado: con las palmas de las manos en el suelo. Su cerebro era pequeño y sus órganos sensoriales poco desarrollados.

En la isla mediterránea de Menorca vivió una vez un conejo cuyo tamaño era muy superior al del ejemplar contemporáneo que todos conocemos. Su existencia transcurrió en el Neoceno tardío, hace unos cinco millones de años. Su peso era de unos doce kilos, diez veces más que el de su colega continental contemporáneo Oryctolagus cuniculus y era incapaz de saltar. En efecto, se desplazaba como si fuera un animal plantígrado: con las palmas de las manos en el suelo. Su cerebro era pequeño y sus órganos sensoriales poco desarrollados.

La investigación que ha revelado estos datos se publicó hace unas semanas en el Journal of Vertebrate Paleontology y hoy lo ha hecho en Nature.

El Nuralagus Rex, pues este es el nombre del conejo gigante, está teniendo mucho éxito mediático. Lo cierto es que el conejazo hace gracia. Que su existencia transcurriera en una isla no es anecdótico. La insularidad conlleva unas condiciones evolutivas particulares. Por ejemplo, la ausencia de depredadores tolera una movilidad reducida causada por un gran tamaño, como en este caso, y no exige la posesión de unos órganos sensoriales agudos. En ese entorno, es posible “crecer” para economizar energía al disminuir la relación superficie/volumen sin pagar un precio fuerte a cambio en términos de selección natural.

Créditos imagen:

Dos conejos en comparación. SOC. VERTEBR. PALEONTOL.

Más información:

El conejo gigante de Menorca

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.