Fuegos de artificio en la galaxia enana NGC 4214

Ángel R. López Sánchez / 16-05-2011

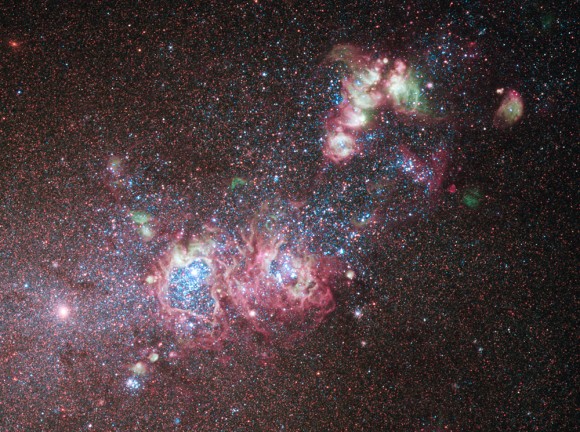

Una de las últimas notas de prensa del Telescopio Espacial Hubble (HST) muestra una espectacular y colorida imagen de la cercana galaxia enana NGC 4214. Localizada a sólo 10 millones de años luz de distancia de nosotros, proyectada sobre la constelación de Canes Venatici (Los Perros de Caza), NGC 4214 es un claro ejemplo de galaxia “starburst” (“galaxia estallante”), un objeto en el que se están formando una gran cantidad de estrellas en un intervalo de tiempo muy pequeño. Tal es así que la galaxia enana se asemeja mucho a una nebulosa gigante, puesto que está repleta de regiones de formación estelar y estrellas muy jóvenes (de color azul), nacidas hace pocos millones de años. Especialmente, la imagen muestra claramente cómo las estrellas masivas han excavado el gas de las nebulosas que las albergan, formando esas estructuras azules (estrellas masivas) rodeadas de gas difuso de color rojizo (el gas ionizado por esas estrellas masivas) que tanto destacan en esta toma. Pero esta sensacional imagen, obtenida combinando datos en ultravioleta, óptico e infrarrojo, revela además muchos objetos puntuales rojizos correspondientes a estrellas viejas, que se formaron hace decenas o miles de millones de años en otros brotes de formación estelar. Este hecho indica de que NGC 4214 no está experimentando ahora su primera formación estelar intensa, sino que ha tenido varios estallidos de formación estelar en el pasado. Dado que, gracias los datos con interferómetro radio, sabemos que NGC 4214 posee gran cantidad de gas hidrógeno neutro, esta pequeña galaxia seguro vivirá nuevos nacimientos de estrellas en el futuro. El estudio detallado de NGC 4214 y otras galaxias enanas con estos “fuegos de artificio” es especialmente interesante para entender mejor cómo las galaxias han evolucionado desde el principio de los tiempos, constituyendo excelentes laboratorios en el Universo local de lo que los astrofísicos creen que era muy común en el Universo primitivo.

Una de las últimas notas de prensa del Telescopio Espacial Hubble (HST) muestra una espectacular y colorida imagen de la cercana galaxia enana NGC 4214. Localizada a sólo 10 millones de años luz de distancia de nosotros, proyectada sobre la constelación de Canes Venatici (Los Perros de Caza), NGC 4214 es un claro ejemplo de galaxia “starburst” (“galaxia estallante”), un objeto en el que se están formando una gran cantidad de estrellas en un intervalo de tiempo muy pequeño. Tal es así que la galaxia enana se asemeja mucho a una nebulosa gigante, puesto que está repleta de regiones de formación estelar y estrellas muy jóvenes (de color azul), nacidas hace pocos millones de años. Especialmente, la imagen muestra claramente cómo las estrellas masivas han excavado el gas de las nebulosas que las albergan, formando esas estructuras azules (estrellas masivas) rodeadas de gas difuso de color rojizo (el gas ionizado por esas estrellas masivas) que tanto destacan en esta toma. Pero esta sensacional imagen, obtenida combinando datos en ultravioleta, óptico e infrarrojo, revela además muchos objetos puntuales rojizos correspondientes a estrellas viejas, que se formaron hace decenas o miles de millones de años en otros brotes de formación estelar. Este hecho indica de que NGC 4214 no está experimentando ahora su primera formación estelar intensa, sino que ha tenido varios estallidos de formación estelar en el pasado. Dado que, gracias los datos con interferómetro radio, sabemos que NGC 4214 posee gran cantidad de gas hidrógeno neutro, esta pequeña galaxia seguro vivirá nuevos nacimientos de estrellas en el futuro. El estudio detallado de NGC 4214 y otras galaxias enanas con estos “fuegos de artificio” es especialmente interesante para entender mejor cómo las galaxias han evolucionado desde el principio de los tiempos, constituyendo excelentes laboratorios en el Universo local de lo que los astrofísicos creen que era muy común en el Universo primitivo.

Crédito de la imagen: Preciosa imagen de la galaxia enana NGC 4214 conseguida combinando datos en ultravioleta, óptico e infrarrojo cercano conseguidos con el instrumento WFC3 (“Wide Field Camera”) a bordo del Telescopio Espacial Hubble (HST) en diciembre de 2009. En particular, los datos de los filtros en ultravioleta lejano, ultravioleta cercano y B se combinaron para conseguir el color azul, los filtros de Hβ, [O III] e y se usaron para conseguir el color verde, mientras que los filtros Hα e I se combinaron para conseguir el color rojo. En total, se observó la galaxia durante 3.6 horas. Crédito: NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration.

Más información:

Nota de prensa del HST sobre esta imagen de NGC 4214

Artículo sobre las galaxias starbursts, titulado “Fuego de artificio en galaxias enanas”, publicado el 8 de diciembre de 2008 en Caos y Ciencia.

El autor

Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".

Astrobiología en televisión

Ángel Gómez Roldán / 12-05-2011

Mañana, viernes 13 de mayo, Televisión Española estrena una nueva serie de divulgación científica producida por el Centro de Astrobiología, CAB (dependiente del INTA-CSIC) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.

“Cómo nacen y crecen las estrellas” es el título del primer programa de la serie que tratará de acercar la astrobiología al gran público. Benjamín Montesinos, investigador del CAB, explica en este capitulo una de las líneas de investigación dentro del Departamento de Astrofísica del CAB, comprender cómo nacen, crecen y evolucionan las estrellas.

Esta nueva serie muestra el compromiso y voluntad institucional de la UNED y el CAB para extender, a través de los medios audiovisuales, todas las actividades de divulgación del conocimiento científico. Se coproducirán vídeos cortos en los que, tras una introducción general llevada a cabo por un profesor de la UNED, los investigadores involucrados en los proyectos científicos del CAB abordarán, de una forma sencilla, diferentes aspectos de la ciencia.

Está previsto que se hagan cinco vídeos sobre temas tan interesantes como el estudio de los análogos de Marte en la Tierra y la búsqueda de vida en el planeta rojo, la formación y evolución de las estrellas y las galaxias, o los proyectos educativos del CAB, entre los que destaca el proyecto PARTNeR, que será el siguiente capitulo de la serie.

El programa "Cómo nacen y crecen las estrellas" se emite por La 2 de TVE el viernes 13 de mayo a las 10:00 h de la mañana y el domingo 15 de mayo a las 7:50 h de la mañana.

Créditos imagen: Imagen alegórica de la astrobiología. (Universe Today)

Más información: Nota de prensa del CAB.

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".

La nebulosa M 43 y su estrella ionizante

Ángel R. López Sánchez / 10-05-2011

La prestigiosa revista especializada “Astronomy and Astrophysics” (A&A) recoge como artículo destacado en su edición de junio de 2011 (Volumen 530) la primera parte de un cuidadoso estudio de las propiedades físicas y químicas de la nebulosa M 43 y su estrella ionizante. Con el título “A detailed study of the HII region M 43 and its ionizing star. I. Stellar parameters and nebular empirical analysis” (Estudio detallado de la región H II M 43 y su estrella ionizante. I. Parámetros estelares y análisis nebular empírico) y liderado por los astrofísicos Sergio Simón-Díaz y Jorge García-Rojas (IAC), este estudio utiliza observaciones tanto espectroscópicas como fotométricas conseguidas con los telescopios del Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM, isla de La Palma, España) 4.2m WHT (Telescopio William Herschel) y 2.5m INT (Telescopio Isaac Newton) para investigar las relaciones entre M 43 y su estrella ionizante.

La prestigiosa revista especializada “Astronomy and Astrophysics” (A&A) recoge como artículo destacado en su edición de junio de 2011 (Volumen 530) la primera parte de un cuidadoso estudio de las propiedades físicas y químicas de la nebulosa M 43 y su estrella ionizante. Con el título “A detailed study of the HII region M 43 and its ionizing star. I. Stellar parameters and nebular empirical analysis” (Estudio detallado de la región H II M 43 y su estrella ionizante. I. Parámetros estelares y análisis nebular empírico) y liderado por los astrofísicos Sergio Simón-Díaz y Jorge García-Rojas (IAC), este estudio utiliza observaciones tanto espectroscópicas como fotométricas conseguidas con los telescopios del Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM, isla de La Palma, España) 4.2m WHT (Telescopio William Herschel) y 2.5m INT (Telescopio Isaac Newton) para investigar las relaciones entre M 43 y su estrella ionizante.

Las estrellas masivas emiten radiación suficientemente energética (fotones ultravioleta) para encender (ionizar, en la jerga astrofísica) el gas difuso circundante, creando las preciosas nebulosas de emisión. El tenue gas nebular emite luz en zonas muy concretas (rayas, líneas espectrales) de elementos químicos como hidrógeno, helio, oxígeno, azufre o nitrógeno. Midiendo estas rayas se puede analizar tanto las condiciones físicas de la nebulosa (densidad, temperatura, intensidad de la ionización, extinción por el polvo que existe en el gas) como las propiedades químicas (cuántos átomos de un elemento químico existen por átomo de hidrógeno). Normalmente las nebulosas de emisión como M 42 (Orión) o La Laguna (M 8) poseen varias estrellas masivas que contribuyen a la ionización del gas, por lo que su estudio detallado es complicado. Sin embargo, M 43 (la Nebulosa de Marian, muy cerca de la famosa Nebulosa de Orión, M 42) es un objeto aparentemente esférico e ionizado por una única estrella masiva (denominada HD 37061). Así, M 43 es una nebulosa aparentemente sencilla en donde se puede comparar, sin hacer demasiadas suposiciones, la emisión de la estrella responsable de la ionización del gas (HD 37061) con la propia estructura de ionización de la nebulosa que está encendiendo (M 43), y de esta forma comprobar cómo funcionan los modelos físicos que usan los astrofísicos para determinar las propiedades físicas y químicas de nebulosas y galaxias.

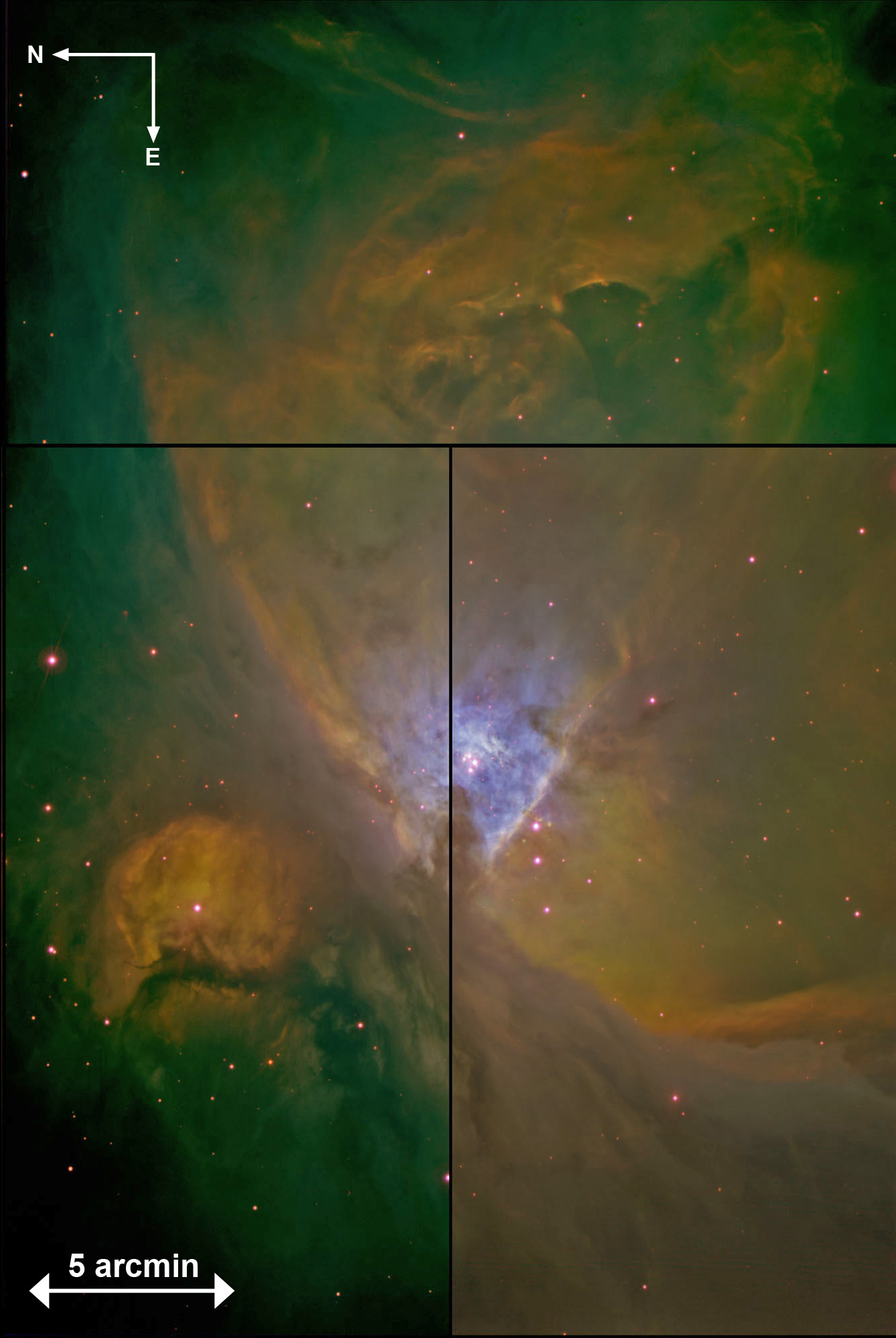

La imagen que se muestra aquí es un producto de este análisis. Muestra 3 de los chips de la cámara de gran campo (Wide Field Camera) del telescopio 2.5m INT (de ahí las divisiones negras) con las observaciones de M 42 (en el centro y dominando la mayor parte de la imagen) y M 43 (centrada en el chip inferior izquierdo), combinando datos en distintos filtros especiales que permiten observar la luz del gas ionizado. El estudio, que ha llevado varios años de mucho trabajo delicado, concluye que hay que tener cuidado al hacer los cálculos, puesto que hay efectos que normalmente no se tienen en cuenta, como la luz de estrellas cercanas dispersada por el polvo y el gas, la distribución de polvo dentro de la nebulosa, las pequeñas variaciones en las condiciones físicas del gas o incluso la intensidad de la ionización a lo largo de la nebulosa, para reproducir correctamente todos los datos y determinar a partir de ellos los mejores valores para la composición química de M 43.

Crédito de la imagen: Imagen de las nebulosas de Orión (M 42) y De Mairan (M 43, la esférica en el chip inferior izquierdo) obtenida usando la cámara WFC del Telescopio Isaac Newton (2.5m de tamaño) en el Observatorio del Roque de los Muchachos (isla de La Palma, España). Se usaron imágenes en los filtros estrechos de [O III] (oxígeno dos veces ionizado, azul), Hα (hidrógeno una vez ionizado, verde) y [S II] (azufre una vez ionizado, rojo). Aparte de su belleza, la imagen posee una gran utilidad científica: cada color nos está indicando la composición química y la temperatura del gas. En azul se observa sobre todo el oxígeno dos veces ionizado, dominante en el centro donde la temperatura es mayor por el efecto de las estrellas masivas. El color rojo indica la presencia de azufre una vez ionizado, localizado sobre todo en zonas externas con mayor densidad. En color verde se observa el hidrógeno una vez ionizado, predominante en toda la nebulosa. Las zonas oscuras indican regiones dominadas por polvo, que absorbe la emisión del gas. Esta imagen está incluida en el artículo científico “A detailed study of the HII region M 43 and its ionizing star. I. Stellar parameters and nebular empirical analysis”, S. Simón-Díaz et al. 2011, A&A 530, A57. Crédito de la imagen: Sergio Simón-Díaz, Ángel R. López-Sánchez, Jorge García-Rojas, César Esteban, Grazyna Stasinska y Christophe Morriset.

Más información:

Artículo científico en A&A: S. Simón-Díaz, J. García-Rojas, C. Esteban, G. Stasinska, Á.R. López-Sánchez & C. Morisset, 2011, A&A 530, A57.

Artículo sobre Nebulosas en Caos y Ciencia (publicado el 5 de junio de 2007) en el que se utilizan imágenes de esta investigación como ilustraciones.

El autor

Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".

Las galaxias M 81 y M 82 en infrarrojo

Ángel R. López Sánchez / 03-05-2011

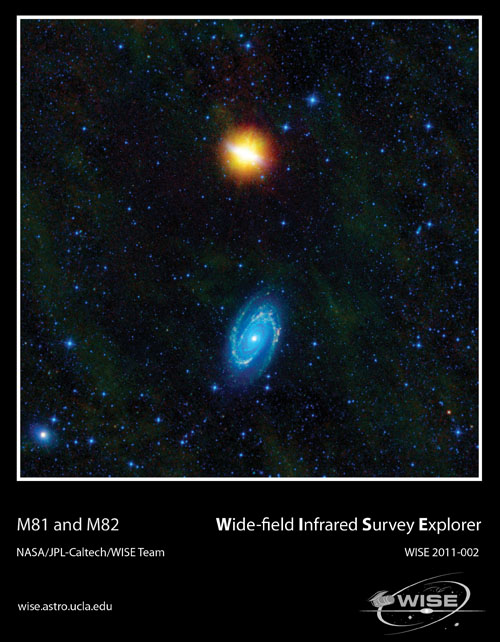

A unos 12 millones de años luz de la Vía Láctea, proyectada sobre la constelación de la Osa Mayor, se localiza la famosa pareja de galaxias M 81 (la Galaxia de Bode, abajo en la imagen) y M 82 (la Galaxia del Cigarro, arriba en la imagen). Ambas se pueden observar muy fácilmente con telescopios de aficionado. M 81 es una galaxia espiral de gran diseño parecida a la Vía Láctea, mientras que M 82 es una galaxia algo irregular, compacta y enana, aunque recientemente se ha encontrado que también posee una estructura espiral. Estas galaxias están separadas por unos 150,000 años-luz, pero en realidad se encuentran en proceso de interacción. Las distorsiones gravitatorias entre M 81 y M 82 fueron trazadas por primera vez usando radiotelescopios, que observaron largas colas y corrientes de hidrógeno neutro conectando no sólo M 81 y M 82, sino también la galaxia enana NGC 3077 (abajo a la izquierda en la imagen). En efecto, en el futuro los tres objetos se fundirán en una única galaxia gigante, pero las influencias gravitatorias ya están afectando notablemente a sus características observacionales, especialmente en M 81 y M 82. Por ejemplo, ambas galaxias poseen una alta formación estelar que ha sido inducida por las intensas distorsiones gravitatorias que están experimentando. Aunque en M 81 esta influencia es más discreta, éste no es el caso de M 82, galaxia que actualmente está sufriendo un brote muy intenso de formación estelar. Este hecho es claramente confirmado con esta nueva imagen en infrarrojo proporcionada por el satélite WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) de NASA, que muestra el desproporcionado brillo que M 82 posee en colores del infrarrojo. La causa de su desorbitado brillo, mucho más intenso que M 81, es que M 82 es una galaxia clasificada como “starburst”, esto es, un objeto que está experimentando una formación estelar muy elevada en estos momentos. Una parte muy importante de la energía liberada en colores del ultravioleta por las estrellas jóvenes y masivas es absorbida por el polvo interestelar, que reemite esa energía en colores del infrarrojo medio y lejano. Los astrofísicos creen que el origen de este fenómeno está en la interacción gravitatoria con M 81, que ha hecho caer mucho material al centro de M 82, comprimiendo la materia y formando una cantidad desorbitada de estrellas. Tanto es así que la galaxia ha originado un “super-viento galáctico”, esto es, una estructura de gas y polvo excitados que se ha originado por el empuje combinado de los intensos vientos de las estrellas masivas y por las múltiples explosiones de supernova que el centro de M 82 está experimentando. La imagen de WISE muestra esta estructura filamentosa (el “super-viento galáctico”) como unos hilillos amarillos que salen hacia arriba y hacia abajo desde el centro de M 82, perpendiculares al disco de la galaxia (que se aprecia como una línea gruesa blanca horizontal en la imagen). M 82 es, en realidad, la galaxia más brillante en infrarrojo de todo el cielo.

A unos 12 millones de años luz de la Vía Láctea, proyectada sobre la constelación de la Osa Mayor, se localiza la famosa pareja de galaxias M 81 (la Galaxia de Bode, abajo en la imagen) y M 82 (la Galaxia del Cigarro, arriba en la imagen). Ambas se pueden observar muy fácilmente con telescopios de aficionado. M 81 es una galaxia espiral de gran diseño parecida a la Vía Láctea, mientras que M 82 es una galaxia algo irregular, compacta y enana, aunque recientemente se ha encontrado que también posee una estructura espiral. Estas galaxias están separadas por unos 150,000 años-luz, pero en realidad se encuentran en proceso de interacción. Las distorsiones gravitatorias entre M 81 y M 82 fueron trazadas por primera vez usando radiotelescopios, que observaron largas colas y corrientes de hidrógeno neutro conectando no sólo M 81 y M 82, sino también la galaxia enana NGC 3077 (abajo a la izquierda en la imagen). En efecto, en el futuro los tres objetos se fundirán en una única galaxia gigante, pero las influencias gravitatorias ya están afectando notablemente a sus características observacionales, especialmente en M 81 y M 82. Por ejemplo, ambas galaxias poseen una alta formación estelar que ha sido inducida por las intensas distorsiones gravitatorias que están experimentando. Aunque en M 81 esta influencia es más discreta, éste no es el caso de M 82, galaxia que actualmente está sufriendo un brote muy intenso de formación estelar. Este hecho es claramente confirmado con esta nueva imagen en infrarrojo proporcionada por el satélite WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) de NASA, que muestra el desproporcionado brillo que M 82 posee en colores del infrarrojo. La causa de su desorbitado brillo, mucho más intenso que M 81, es que M 82 es una galaxia clasificada como “starburst”, esto es, un objeto que está experimentando una formación estelar muy elevada en estos momentos. Una parte muy importante de la energía liberada en colores del ultravioleta por las estrellas jóvenes y masivas es absorbida por el polvo interestelar, que reemite esa energía en colores del infrarrojo medio y lejano. Los astrofísicos creen que el origen de este fenómeno está en la interacción gravitatoria con M 81, que ha hecho caer mucho material al centro de M 82, comprimiendo la materia y formando una cantidad desorbitada de estrellas. Tanto es así que la galaxia ha originado un “super-viento galáctico”, esto es, una estructura de gas y polvo excitados que se ha originado por el empuje combinado de los intensos vientos de las estrellas masivas y por las múltiples explosiones de supernova que el centro de M 82 está experimentando. La imagen de WISE muestra esta estructura filamentosa (el “super-viento galáctico”) como unos hilillos amarillos que salen hacia arriba y hacia abajo desde el centro de M 82, perpendiculares al disco de la galaxia (que se aprecia como una línea gruesa blanca horizontal en la imagen). M 82 es, en realidad, la galaxia más brillante en infrarrojo de todo el cielo.

Crédito de la imagen: Imagen en infrarrojo de la pareja de galaxias M 81 (abajo) y M 82 (arriba) combinando datos del satélite WISE de NASA. La imagen se consiguió combinando datos de los cuatro detectores infrarrojos de WISE. En colores azul y cían se representan los datos a 3.4 y 4.6 micras, que proporciona básicamente la luz de las estrellas. Los colores verde y rojo se consiguieron a través de las imágenes a 12 y 22 micras, que trazan sobre todo la emisión en polvo templado. NASA/JPL-Caltech/WISE Team.

Más información: M81 y M82 con satélite WISE

Página principal del Satélite WISE (NASA)

El autor

Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".

Las primeras galaxias nacieron antes de lo esperado

Ángel Gómez Roldán / 02-05-2011

Observaciones del Telescopio Espacial Hubble han detectado una galaxia lejana más vieja de lo esperado. «Empezó a formar estrellas solo 200 millones de años después del Big Bang. Esto desafía las teorías sobre cuándo se formaron y evolucionaron las galaxias en los primeros años del Universo. Incluso podría ayudar a resolver el misterio de cómo se disolvió la bruma de hidrógeno que llenaba el Universo temprano»; comenta Johan Richard, responsable de la investigación.

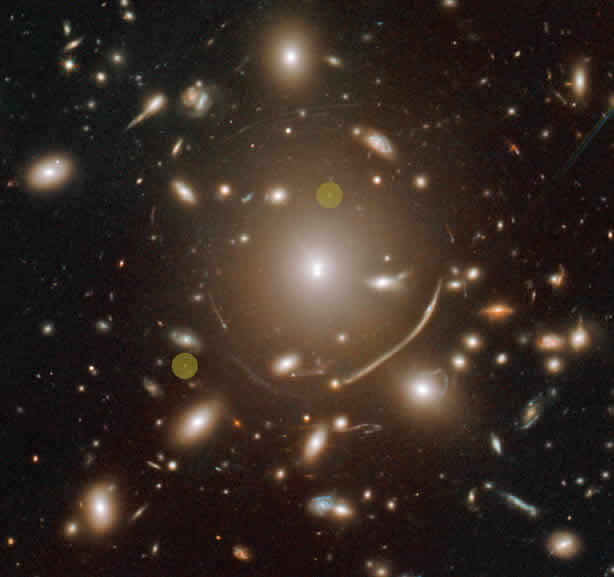

La galaxia se observa a través del cúmulo galáctico Abell 383, cuya potente gravedad dobla los rayos de luz de forma parecida a una lupa. La casual alineación entre la galaxia, el cúmulo y la Tierra nos permite ver a la primera en mayor detalle. Aunque no es la más lejana detectada (el corrimiento al rojo es de 6,03, equivalente a observarla a la edad de 950 millones de años del Universo), tiene detalles significativos que no se han visto en otras; estrellas sorprendentemente viejas y relativamente tenues. Estas estrellas tendrían unos 750 millones de años de edad, unos 200 millones de años tras el Big Bang, mucho antes de lo esperado. El descubrimiento puede explicar cómo el Universo se volvió transparente a la luz ultravioleta durante los primeros mil millones de años, proceso denominado reionización.

Créditos Imagen: Cúmulos galácticos gigantes como el del centro de la imagen, Abell 383, poseen suficiente materia oscura para actuar como lente gravitatoria, doblando y amplificando la luz de objetos más lejanos. La galaxia etiquetada a ambos lados del cúmulo, marcada dentro de unos círculos amarillos, se observa como era menos de mil millones de años tras el Big Bang. (NASA, ESA, J. Richard –CRAL– y J.-P. Kneib –LAM–. Agradecimientos: Marc Postman –STScI–)

Más información: NASA Telescopes Help Discover Surprisingly Young Galaxy.

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".