Mosaico de galaxias en infrarrojo

Ángel R. López Sánchez / 30-05-2011

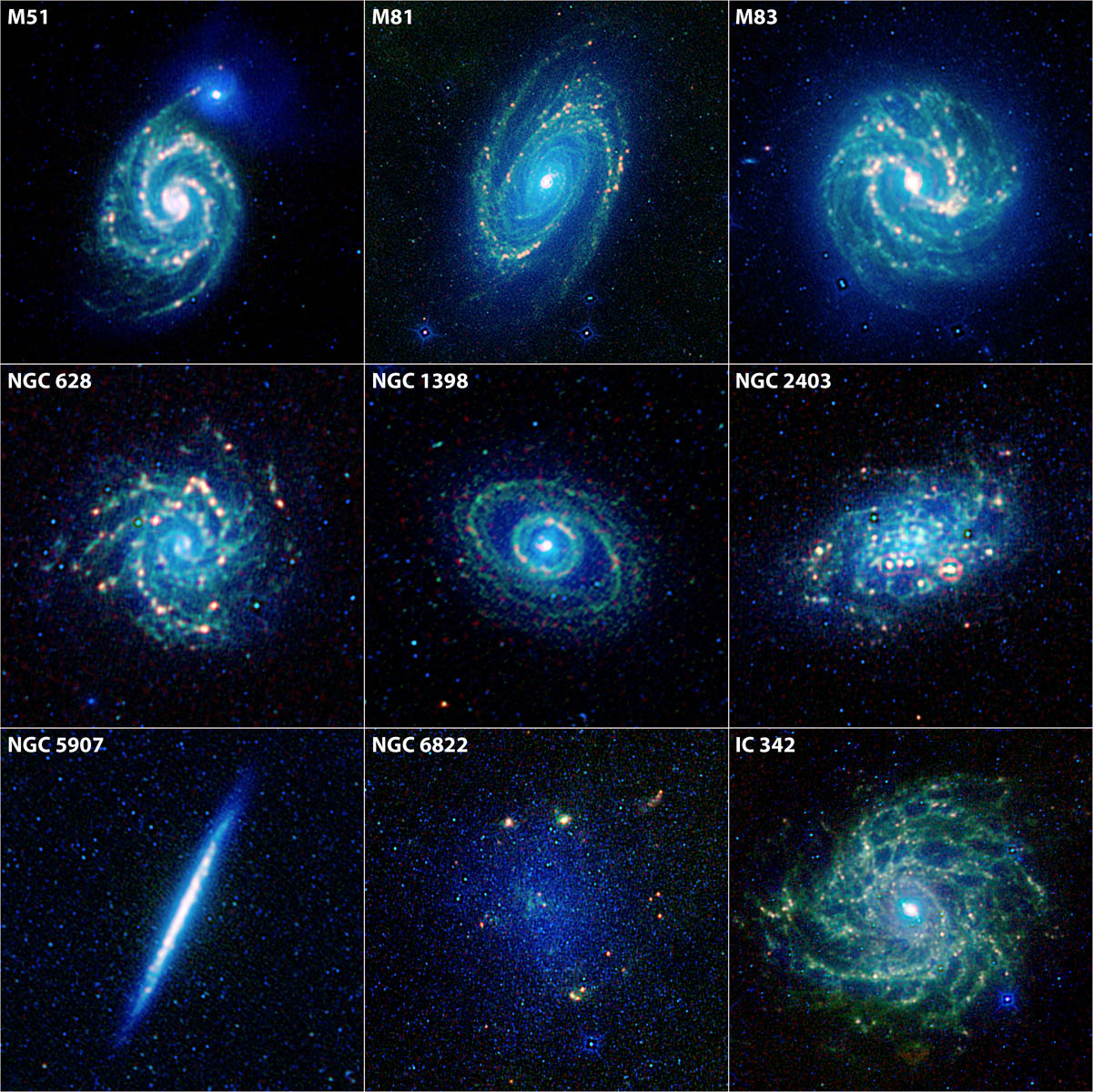

La semana pasada se hicieron públicas una selección de imágenes de galaxias observadas en infrarrojo con el satélite WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) de NASA. Este satélite dejó de funcionar hace ya meses, pero sus mejores resultados científicos están por llegar. En particular, en esta toma aparecen varios tipos de galaxias, desde espirales de gran diseño como M 81 ó M 64 (NGC 628) a galaxias enanas con formación estelar como NGC 6822 (la galaxia de Barnard). La orientación de las galaxias aquí mostradas también es variable: en algunos casos aparecen casi de cara, mostrando claramente la estructura en disco espiral, mientras que un objeto (NGC 5907) aparece casi de canto (de ahí su peculiar forma muy alargada). Todas las imágenes se consiguieron juntando tomas individuales en 3 colores distintos del infrarrojo medio. Los colores azules corresponden a longitudes de onda más cercanas al rango visible (3.4 y 4.6 micras) y muestran sobre todo la componente de estrellas viejas de las galaxias. Por otro lado, los colores verdes (a 12 micras) y rojos (a 22 micras) indican las regiones de formación estelar, que destacan especialmente a lo largo de los brazos espirales de las galaxias más importantes. La emisión en estas frecuencias más cortas (longitudes de onda más larga) es consecuencia del polvo interestelar, que re-emite la radiación energética que absorbe de las estrellas masivas cercanas.

La semana pasada se hicieron públicas una selección de imágenes de galaxias observadas en infrarrojo con el satélite WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) de NASA. Este satélite dejó de funcionar hace ya meses, pero sus mejores resultados científicos están por llegar. En particular, en esta toma aparecen varios tipos de galaxias, desde espirales de gran diseño como M 81 ó M 64 (NGC 628) a galaxias enanas con formación estelar como NGC 6822 (la galaxia de Barnard). La orientación de las galaxias aquí mostradas también es variable: en algunos casos aparecen casi de cara, mostrando claramente la estructura en disco espiral, mientras que un objeto (NGC 5907) aparece casi de canto (de ahí su peculiar forma muy alargada). Todas las imágenes se consiguieron juntando tomas individuales en 3 colores distintos del infrarrojo medio. Los colores azules corresponden a longitudes de onda más cercanas al rango visible (3.4 y 4.6 micras) y muestran sobre todo la componente de estrellas viejas de las galaxias. Por otro lado, los colores verdes (a 12 micras) y rojos (a 22 micras) indican las regiones de formación estelar, que destacan especialmente a lo largo de los brazos espirales de las galaxias más importantes. La emisión en estas frecuencias más cortas (longitudes de onda más larga) es consecuencia del polvo interestelar, que re-emite la radiación energética que absorbe de las estrellas masivas cercanas.

Como curiosidad, destacamos aquí la galaxia IC 342. Se trata de otra galaxia espiral, a unos 10 millones de años luz, proyectada sobre la constelación de Camelopardalis (la Jirafa). Sin embargo, es difícil ver detalles de este objeto en colores ópticos y del infrarrojo cercano, dado que la banda lechosa de nuestra propia Vía Láctea nos lo impide. Así, IC 342 es un objeto muy oscurecido por nuestra Galaxia, es como si estuviésemos viéndola a través de una niebla. Sin embargo, al observar en infrarrojo podemos ver mucho más lejos, dado que la extinción por el polvo interestelar es muy pequeña, casi nula en comparación con la extinción en el rango óptico. Gracias a estas imágenes de WISE podemos ver, por primera vez, los detalles de la estructura en espiral de IC 342, y el núcleo de esta galaxia destaca claramente, desvelando que también está formando muchas nuevas estrellas en las regiones internas. IC 342, que forma parte del grupo de galaxias Maffei 1, sería tan brillante como M 51 ó M 81 si estuviese localizada en otra región del cielo.

Más información:

Nota de prensa del satélite WISE con explicación de cada galaxia e imágenes individuales (en inglés).

Imagen: Mosaico de 9 galaxias observadas con el satélite WISE en colores del infrarrojo medio. En todos los casos, los colores azules provienen de tomas a longitudes de onda a 3.4 y 4.6 micras (correspondientes a la emisión estelar), mientras que los colores verdes (12 micras) y rojos (22 micras) muestran la emisión del polvo templado asociado a las regiones de formación estelar. Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech/WISE Team.

El autor

Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".

Una estrella extraordinariamente brillante, pero solitaria

Annia Domènech / 27-05-2011

Está en una galaxia próxima a nosotros. Su existencia ya era conocida por los astrónomos pues había sido encontrada en una búsqueda de las estrellas más luminosas en la Nebulosa de la Tarántula y sus alrededores, dentro de la Gran Nube de Magallanes. La sorpresa ha llegado cuando un estudio realizado con el Very Large Telescope (VLT), situado en Chile y perteneciente al Observatorio Europeo Austral (ESO), ha permitido determinar su brillo, el cual ha resultado ser tres millones de veces mayor que el de nuestro Sol. Semejante luminosidad sólo se conocía en algunas estrellas formando parte de cúmulos estelares, nunca “en solitario”. Ahí está el desafío cognitivo: ¿cómo se formó VFTS 682, pues ésta es la denominación de la estrella que nos ocupa? ¿Surgió en el seno de un cúmulo estelar, como todas las “superestrellas” acreditadas, o lo hizo individualmente en medio del espacio?

Está en una galaxia próxima a nosotros. Su existencia ya era conocida por los astrónomos pues había sido encontrada en una búsqueda de las estrellas más luminosas en la Nebulosa de la Tarántula y sus alrededores, dentro de la Gran Nube de Magallanes. La sorpresa ha llegado cuando un estudio realizado con el Very Large Telescope (VLT), situado en Chile y perteneciente al Observatorio Europeo Austral (ESO), ha permitido determinar su brillo, el cual ha resultado ser tres millones de veces mayor que el de nuestro Sol. Semejante luminosidad sólo se conocía en algunas estrellas formando parte de cúmulos estelares, nunca “en solitario”. Ahí está el desafío cognitivo: ¿cómo se formó VFTS 682, pues ésta es la denominación de la estrella que nos ocupa? ¿Surgió en el seno de un cúmulo estelar, como todas las “superestrellas” acreditadas, o lo hizo individualmente en medio del espacio?

Créditos imagen:

Visión de una parte de la activa zona de formación estelar que se encuentra en torno a la Nebulosa de la Tarántula, en la Gran Nube de Magallanes. En su centro está, brillante y sola, la estrella VFTS 682. - ESO/M.-R. Cioni/VISTA Magellanic Cloud survey. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit.

Más información:

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

El electrón es redondo

Annia Domènech / 26-05-2011

Créditos imagen:

El Doctor Dhiren Kara ajusta el láser utilizado para medir el electrón – Foto: M. Tarbutt

Más información:

Electron is surprisingly round, say Imperial scientists following ten year study

“Si el Big Bang formó materia y antimateria en perfecto equilibrio, ¿cómo fue posible que no se aniquilaran mutuamente?”

El autor

Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.

Confirmada la existencia de la energía oscura

Ángel R. López Sánchez / 24-05-2011

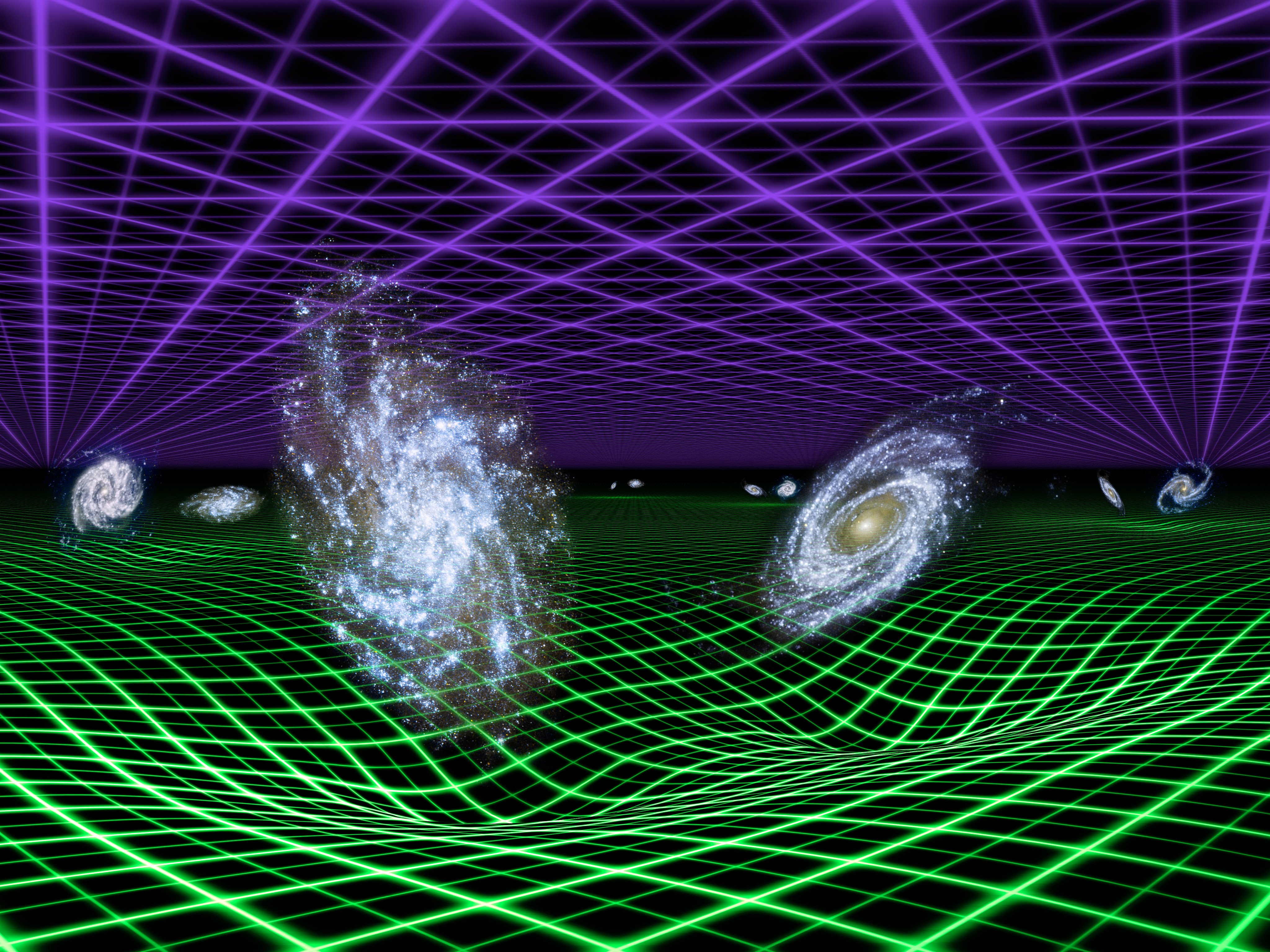

Uno de los hallazgos más importantes de la Astrofísica a finales del milenio pasado fue el descubrimiento de que el Universo se expandía más rápidamente de lo que se esperaba por su propia gravedad. Este resultado se consiguió a partir de estudios de explosiones de supernova del tipo Ia a distancias cosmológicas, que sirven de patrón porque siempre tienen la misma luminosidad en su máximo. Para explicar este hecho, los cosmólogos tuvieron que introducir el concepto de energía oscura, que es algo que se opone completamente a la fuerza de la gravedad y que está estirando el espacio. Durante la década pasada, y gracias a la unión de muchas observaciones independientes usando desde telescopios ópticos a satélites artificiales que observan en frecuencias de radio, los astrofísicos llegaron a concretar que la composición de nuestro Universo parece ser un 4% de materia bariónica (protones, electrones, neutrones, las partículas de las que estamos constituidos nosotros, los planetas y las estrellas), un 23% de materia oscura (que no sabemos exactamente lo que es porque “no la vemos”, pero de la que medimos sus efectos sobre la materia bariónica en escalas de galaxias y cúmulos de galaxias), estando el resto, un enorme 73%, constituido por esa esquiva “energía oscura”.

Uno de los hallazgos más importantes de la Astrofísica a finales del milenio pasado fue el descubrimiento de que el Universo se expandía más rápidamente de lo que se esperaba por su propia gravedad. Este resultado se consiguió a partir de estudios de explosiones de supernova del tipo Ia a distancias cosmológicas, que sirven de patrón porque siempre tienen la misma luminosidad en su máximo. Para explicar este hecho, los cosmólogos tuvieron que introducir el concepto de energía oscura, que es algo que se opone completamente a la fuerza de la gravedad y que está estirando el espacio. Durante la década pasada, y gracias a la unión de muchas observaciones independientes usando desde telescopios ópticos a satélites artificiales que observan en frecuencias de radio, los astrofísicos llegaron a concretar que la composición de nuestro Universo parece ser un 4% de materia bariónica (protones, electrones, neutrones, las partículas de las que estamos constituidos nosotros, los planetas y las estrellas), un 23% de materia oscura (que no sabemos exactamente lo que es porque “no la vemos”, pero de la que medimos sus efectos sobre la materia bariónica en escalas de galaxias y cúmulos de galaxias), estando el resto, un enorme 73%, constituido por esa esquiva “energía oscura”.

¿Existe la energía oscura? Para hallar la respuesta a esta pregunta se necesitaban métodos alternativos para medir no sólo las distancias a las galaxias más lejanas sino su distribución en el espacio. Así, un grupo de astrofísicos australianos decidieron en 2005 reunir datos profundos de más de 200 000 galaxias, hasta una distancia de unos 8000 millones de años luz, usando el instrumento 2dF/AAOmega en el Telescopio Anglo-Australiano (3.9m de tamaño). Este original instrumento posee 400 fibras ópticas configurables sobre un campo de 2 grados cuadrados de diámetro. Así, el cartografiado WiggleZ ha usado 276 noches de observación en el AAT entre 2006 y 2011 para conseguir los espectros de 238 770 galaxias sobre un área concreta del cielo. Estas galaxias se seleccionaron usando datos ópticos y datos el ultravioleta del satélite GALEX (NASA), para de esa forma asegurarse que las galaxias observadas tenían cierta formación estelar, resultando así más fácil estimar la distancia.

La semana pasada se dieron a conocer públicamente los resultados científicos de WiggleZ en notas de prensa que aparecieron simultáneamente en todas las instituciones involucradas (AAO, Swinburne University, NASA, JPL). Las conclusiones a las que los científicos de WiggleZ alcanzan es que la energía oscura realmente existe, y que los modelos cosmológicos actualmente aceptados sobre formación jerarquizada de galaxias con materia oscura fría y constante cosmológica son los que mejor reproducen las observaciones actuales del Universo profundo.

WiggleZ ha sido coordinado por los profesores Warrick Couch (Swinburne University of Technology, Melbourne) y Michael Drinkwater (University of Queensland). El análisis de los resultados ha sido coordinado por Chris Blake (Swinburne), mientras que las operaciones en el AAT se dirigían por el mismísimo director del Australian Astronomical Observatory, el profesor Matthew Colless (AAO, Sydney).

Crédito Imagen: Imagen seleccionada en la Nota de Prensa con la confirmación de la existencia de la energía oscura proporcionada por el cartografiado WiggleZ, que usa datos tanto del Telescopio Anglo-Australiano (Observatorio de Siding Spring, Australia) como del satélite GALEX (NASA). En esta representación, la energía oscura (que se representa por la malla violeta) es una fuerza constante y uniforme que impregna todo el espacio, dominando sobre los efectos de la gravedad (malla verde). Las observaciones de WiggleZ han servido para medir la distancia típica entre parejas de galaxias (se muestran los ejemplos de las imágenes de GALEX de M 81 y M 33 a derecha e izquierda, respectivamente) en un intervalo de unos 5500 millones de años para medir las oscilaciones acústicas de bariones. Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech.

Más información:

- Amplio reportaje sobre este descubrimiento en el blog de Astrofísica “El Lobo Rayado” (en español).

- Página web del cartografiado “WiggleZ” (en inglés).

- Nota de prensa del Australian Astronomical Observatory (en inglés).

- Nota de prensa de JPL/NASA (en inglés).

El autor

Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".

La Vía Láctea en todo su esplendor

Ángel Gómez Roldán / 18-05-2011

Nick Risinger es un joven astrofotógrafo aficionado estadounidense que ha hecho pública recientemente una extraordinaria imagen del cielo nocturno completo centrado en la Vía Láctea de más de 5.000 megapíxeles, compuesta de 37.440 exposiciones individuales combinadas y tratadas. Para esta monumental obra, Risinger tuvo que hacer más de setenta mil kilómetros de avión y casi veinticinco mil kilómetros por tierra por gran parte del Oeste de Estados Unidos y el extremo occidental de Sudáfrica, llevando un equipo de seis cámaras CCD dispuestas sobre una única montura, y buscando los cielos más oscuros y limpios, en un proyecto de más de un año de duración.

El autor tuvo que dividir la esfera celeste en 624 áreas uniformemente espaciadas y fotografiarlas asegurándose de cubrir la totalidad del cielo. Cada área recibió un total de sesenta tomas con diferentes tiempos de exposición con el objetivo de minimizar el ruido de la imagen y eliminar posibles trazas de satélites, meteoros u otros artefactos.

La imagen resultante muestra una increíble riqueza de detalles y contiene del orden de veinte millones de estrellas. El aspecto tridimensional de la toma es uno de los más conseguidos nunca en mosaicos de este tipo. La multitud de nebulosas de gas y polvo en el plano de la Galaxia parecen realmente flotar en el espacio unas por delante de otras, dando un efecto de profundidad muy poderoso. Muy recomendable visitar la web del autor con una extraordinaria imagen interactiva de este mosaico celeste.

Créditos imagen: La Vía Láctea, como nunca… (Cortesía Nick Risinger, skysurvey.org, bajo licencia no comercial Creative Commons)

Más información: Web con la imagen interactiva de Risinger.

El autor

Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".