En su búsqueda de vida en otros mundos, los científicos pueden mantenerse a la escucha de transmisiones de radio de civilizaciones inteligentes, o intentar detectar planetas semejantes al nuestro alrededor de estrellas cercanas. Recientemente se ha presentado una lista de estrellas con zonas de habitabilidad donde la vida, primitiva o evolucionada, podría prosperar. Su exploración nos dirá si compartimos galaxia con extraterrestres.

En la inmensa oscuridad interestelar, entre nubes de polvo y gas, los radiotelescopios han encontrado muchas clases distintas de moléculas orgánicas. Su abundancia sugiere que el material que conforma la vida se encuentra por todas partes. Quizás, el origen y la evolución de la vida sean inevitables, si disponen del tiempo suficiente. En la gran mayoría de los miles de millones de planetas que se estima existen en la Vía Láctea, es posible que la vida no surja jamás. En algunos, puede brotar y extinguirse, o perpetuarse en sus formas más simples. Y en tan sólo una pequeña fracción de planetas cabría la posibilidad de que se desarrollasen inteligencias y civilizaciones más avanzadas que la nuestra.

Según sea el tipo de vida que los astrónomos esperan encontrar, el método necesario para su detección es diferente. En los casos menos evolucionados, hay que emplear métodos activos, que tratan de encontrar rastros de vida extraterrestre, enviar mensajes que señalen nuestra presencia o incluso realizar observaciones in situ, ya sea con presencia humana o mediante robots. Si se trata de civilizaciones tecnológicas muy desarrolladas, en cambio, los científicos suelen recurrir a los métodos pasivos, que se basan en detectar señales de origen no natural procedentes del Universo.

En cualquier caso, la búsqueda resulta más eficiente si se adopta una estrategia adecuada: seleccionar objetos previamente, reduciendo los lugares en los que se va a buscar. Una elección lógica estaría basada en los factores que hacen a un planeta habitable. Durante más de 150 años, una herramienta importante para este proceso de selección ha sido el conceptode "zona de habitabilidad".

Tradicionalmente, esta zona se ha definido como un disco delgado alrededor de una estrella, en el cual las temperaturas se mantienen en unos límites que permiten la existencia de agua líquida en la superficie del planeta, un elemento indispensable para que pueda surgir la vida, al menos en el caso de la que se basa en el carbono, que es la única que hasta ahora han podido estudiar los científicos. El agua es tan importante por varias razones: por una parte, su naturaleza polar la convierte en el mejor disolvente para una gran cantidad de compuestos, aunque también es importante el amplio rango de temperaturas en el que permanece líquida, y el hecho de que congelada flota. Asimismo, la molécula de agua está compuesta por dos de los elementos más comunes en la naturaleza, y que abundan en el Sistema Solar: el hidrógeno y el oxígeno.

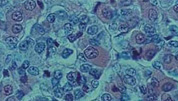

A pesar de todas estas consideraciones, en la segunda mitad del siglo XX comenzaron a aparecer informaciones que cambiaron la visión clásica. Los científicos empezaron a encontrar en la Tierra organismos muy resistentes, que prosperaban en condiciones más allá de los que se suponían eran los límites de supervivencia. Ahora son conocidos con el nombre de extremófilos,y se componen de un variado grupo de organismos que progresan en entornos muy duros, intolerables para cualquier otro ser vivo en la Tierra. Desde finales de la década de los 60, los científicos han descubierto cientos de especies diferentes de extremófilos, la mayor parte de ellos bacterias.

Estos organismos abarcan miembros que pueden sobrevivir a altas temperaturas (de hasta 110ºC), temperaturas bajo cero (en hielos antárticos se han encontrado algunos microbios), elevadísimas presiones y profundidades, ácidos corrosivos (algunos crecen en zonas con pH entre 0 y 4), ambientes salinos, e incluso en ambientes pobres de agua. Se ha encontrado que los extremófilos pueden aguantar enormes dosis de radiación, respirar óxido, producir metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, y vivir sin oxígeno ni luz solar.

Mientras tanto, las imágenes obtenidas por sondas robóticas en el espacio han revelado que otras lunas de nuestro Sistema Solar son mucho más interesantes geológicamente, y tal vez biológicamente, que la nuestra.

En 1979, dos naves Voyager de la NASA impresionaron a los científicos con imágenes de Europa, un satélite de Júpiter. Estas fotografías mostraban un mundo brillante, cubierto de agua helada, pero lo verdaderamente extraordinario era la suavidad de su superficie.

Al contrario que nuestra Luna, Europa tiene pocos cráteres de impacto. Dado que no posee una atmósfera que queme los objetos que se precipitan sobre él (asteroides, por ejemplo), los científicos han concluido que tiene una fuente de calor interna que mantiene sus aguas fluidas, permitiendo al satélite que periódicamente pavimente su superficie y borre los cráteres que con frecuencia quedan tallados en ella.

Los científicos creen que Europa permanece caliente mediante un proceso llamado calentamiento de mareas. Todas las lunas, incluida la nuestra, son estiradas y atraídas por la fuerza de gravedad del planeta que orbitan. La gravedad de Júpiter es enorme, y provoca que la superficie de Europa se estire y se encoja según va girando en la órbita. Este movimiento continuo genera rozamiento y calor.

Otros satélites, en cambio, generan calor por distintos medios. Recientemente los científicos han descubierto que Encélado, la luna más cercana a Saturno, contiene un punto caliente misterioso en su hemisferio sur, que puede estar causado por material radiactivo remanente de la formación del cuerpo, hace miles de millones de años.

Estos descubrimientos, que indican que no todos los satélites de nuestro Sistema Solar son tan inanimados e inhóspitos como el nuestro, implican que podrían existir lugares más allá de la zona de habitabilidad establecida, que sustentaran agua líquida y favorecieran la vida.

Los científicos creen que bajo la capa helada superficial de Europa yace un océano más grande que el de la Tierra. Por este motivo, muchos mantienen que el satélite joviano puede ser mejor apuesta que Marte para encontrar vida extraterrestre.

Es difícil sacar conclusiones sobre algo que no ha hecho más que empezar y que quizás no conduzca nunca a ningún resultado positivo. Éste es el caso de la búsqueda de vida extraterrestre. Como dijo Carl Sagan, "A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa."

Multimedia

-

Seres extremófilos

Seres extremófilosViven en condiciones impensables para el ser humano

Autor: Gotzon Cañada

Créditos imágenes originales: ¿Estamos solos en el Universo? (IAC)

© caosyciencia.com

El autor

Gara Mora Carrillo es Licenciada en Física especialidad Astrofísica. Máster en Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente por la Universidad Carlos III. Actualmente colabora con el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Ver todos los artículos de Gara Mora Carrillo

Glosario

-

Planetas

-

Estrella

-

Galaxias

-

Radiotelescopio

-

Vía Láctea

-

Sistema Solar

-

Radiación electromagnética

-

Luz

-

Asteroide

-

Satélite natural

-

Carbono

-

Hidrógeno